|

【因應,夏季的熱與蚊蟲叮咬】 文:Ellejana 進入夏至,樸谷基地的熱度節節高升,即使是被樹蔭包圍的「綠色隧道」區域,仍有工作夥伴體溫過高的現象。半戶外教室區因為考量防護性(防冬季東北風、夏季颱風)而用樹蔭包圍,有著因為通風 vs. 樹蔭的衝突,也歡迎各位讀者提供建議。 面對身體該如何適應土地工作中的「熱」、「蚊蟲」,樸谷在此分享小小經驗: *工作時段:以台東鄉間而言,要避免在 9:30- 14:30 最熱的時段工作,各地因為日照角度的不同,須微調時間。 *工作安排:在早晨 7-9 am 的時段可以安排,近中午時可能比較會曝曬的區域:譬如 菜園的種植、施肥、除草等。 快要中午的時段,可處理在棚子下需要工作的部分:譬如 育苗、搜集種子、做分類標籤等。 讓身體避免站在大太陽下的時段過長。 *帽子:建議使用帽簷很大的草帽,在太陽下、樹蔭下都須戴著,自然材質因為可通風,隔熱的功能優於人工化纖,棉質也優於化纖。 每小時休息的時候,將帽子摘下,讓熱氣可以出去,也是要訣。 *衣著:全身盡量以薄的棉質衣褲為主,涼爽的搭配方式:棉質背心+棉質薄襯衫+棉褲+襪子+雨鞋(將腳踝附近擋住,可避免蚊蟲叮咬過擾)。 *蚊蟲:在半戶外的教室現場點上艾草蚊香外,並請穿上長袖衣褲、塗抹香茅油可防大小黑蚊叮咬。 在小黑蚊叮咬後若是非常的癢,千萬不要猛抓,約是30分鐘後就可消腫。 小黑蚊的傷口是用口器割開一個小小的傷口,然後分泌抗凝血的物質,讓牠可以吃到滲出來的血液。 *要好得快:先洗掉抗凝血的物質,接著又有冰鎮傷口減緩發炎的感覺效果。要好得快,擦讓傷口癒合的藥(紫草膏等)會比擦蚊蟲叮咬藥(萬金油)有用。 *防蚊小撇步:以純香茅油(滾珠瓶很好用)擦拭在襪子上緣皮膚處、脖子、雙耳前後側、手背和前手臂,應能防止一整個上午的大小黑蚊叮咬,個人經驗中,這樣的做法比在衣服皮膚上噴灑很多防蚊液還有效。 大黑蚊就是亞熱帶森林中的自然產物了,防蚊措施做到之後,若仍有很多的大黑蚊,就讓自己的皮膚和眼睛多練習打蚊子吧,其實這也算是可以讓自己練習手眼協調的一種生活方式。 *冷水毛巾:以薄小的毛巾,每小時休息幾分鐘時,用冷水擦拭臉部、脖子、腋下、胸腺與上背等降溫,此時要將帽子摘下來,讓體溫 1/3 的散熱,都是從頭部。另外的散熱做法:將薄長的毛巾沾冷水後,放置在脖子一整圈,幫助工作的全程可擦汗、散熱。 不建議再用頭巾將頭包住,這會讓頭部過熱。 *飲水:3 小時工作請準備 2 L 的飲水,持續保持 20分鐘就補水一次的頻率,並在飲料中提升電解質的量(檸檬、酸梅湯、梅精、鹽巴等),以保持身體平衡。 *午休:下午時段需要平躺午睡,讓氣流重新平衡。 - 沐浴:除非是快要中暑的人,請避免在身體極熱的時候,直接用冷水沖澡,太快將體內的火滅掉,會導致氣流截斷而有頭暈昏眩的狀態,洗澡洗頭 仍建議是用接近體溫的水較好。 *工作後的飲食保養:補充有海帶、昆布、膠質的湯水甜品,譬如:愛玉、銀耳湯、昆布高湯、海帶芽湯等,讓身體恢復舒服的感覺。 水果部分,吃當季水果能讓身體順應自然韻律(常溫的鳳梨可以多吃,幫助消化。木瓜可補充電解質。 芒果和龍眼就容易上火,得考量體質的適宜度)。 *平時保養:日常中經常熬夜、飲食不均衡、有吹冷氣習慣、或是光體移位嚴重的人,容易有適應力的狀況,若是用了以上的方式,仍有在土地工作中感到很疲倦、快中暑的感覺,建議那一陣子先保養身體為上,不急著回到土地工作(因為出汗是一件耗氣的事,身體沒有足夠的氣,不建議流大汗)。 *心態:當我們享受著春夏秋冬所帶來的分野和美麗、以及所產生的大地蔬果,讓內在更能了解,因此夏季的熱是必然的經歷,從日常保養中,去調整自己能夠適應熱度,盡量不吹冷氣讓身體調整氣溫的機制維持正常,讓自己流汗、多沖/ 擦澡、更衣,享受可以穿得很涼快的、可以去溪邊玩水以及偶而吃冰、喝涼飲消暑的夏季。 享受一年一度的夏季,祝福各位都能在盛夏時節,能保有身心的平衡,仍找到機會和土地有著相伴的互動,讓夏季留下美好的回憶。 Love, Ellejana. #祖傳家園樸門PDC,看見春夏秋冬的美。 報名連結: https://forms.gle/k33rZMFZaUghn1hy9

0 Comments

【只要四步驟,荒地立刻變沃土】 閉上眼睛嚐一口,細緻柔滑的質地隨著唾液在口中慢慢化開,彷彿松露巧克力一般的,是坋土。 有時舌頭會感覺到粒粒分明,如同砂糖或鹽粒般粗礪的觸感,微微的刮擦感,是砂土。 而像一團兒時的麵茶粉,一入口就把所有口水瞬間吸乾,接著溼溽成一灘黏稠得張不開嘴的,是黏土。 你有試著吃過土嗎? 我們的身體藏著遠古的基因記憶,可以透過五感,直覺地分辨土壤的好壞。 不同的土壤成份,在種植與自然建築中,扮演著不同的重要角色。 想了解怎樣的土壤最適合種植?哪一種土壤最適合做自然建築?如何透過四個步驟,就把貧瘠荒廢的土變成生機盎然的沃土呢? 這些主題都在這個周末的土壤線上課程中:我們會圍繞著土壤這個複雜多彩的主題,展開一連串精彩的討論。 輕量化線上課程會是一系列生活中實用的課程,透過簡單的理論講解,活潑的案例分享,以及針對主題的現場問答,讓你可以輕鬆不費力地踏出永續生活的第一步。 報名連結:https://www.surveycake.com/s/4zBZZ 【樸門小盒子】

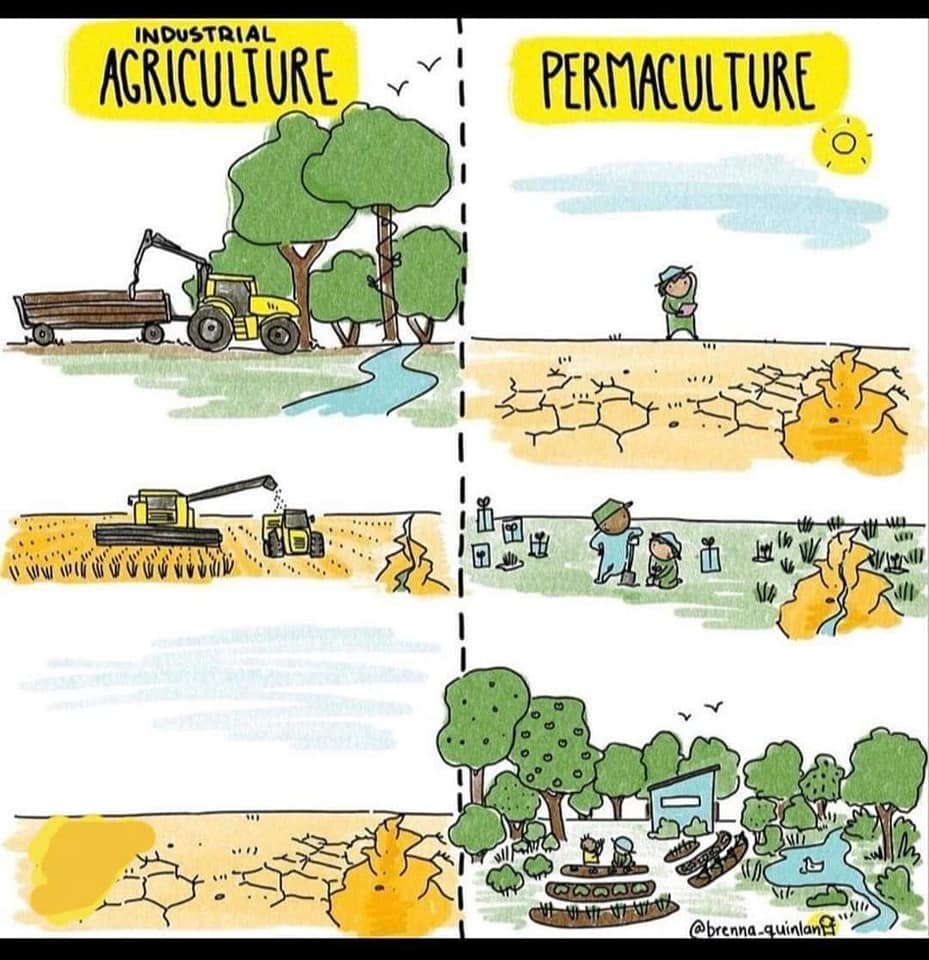

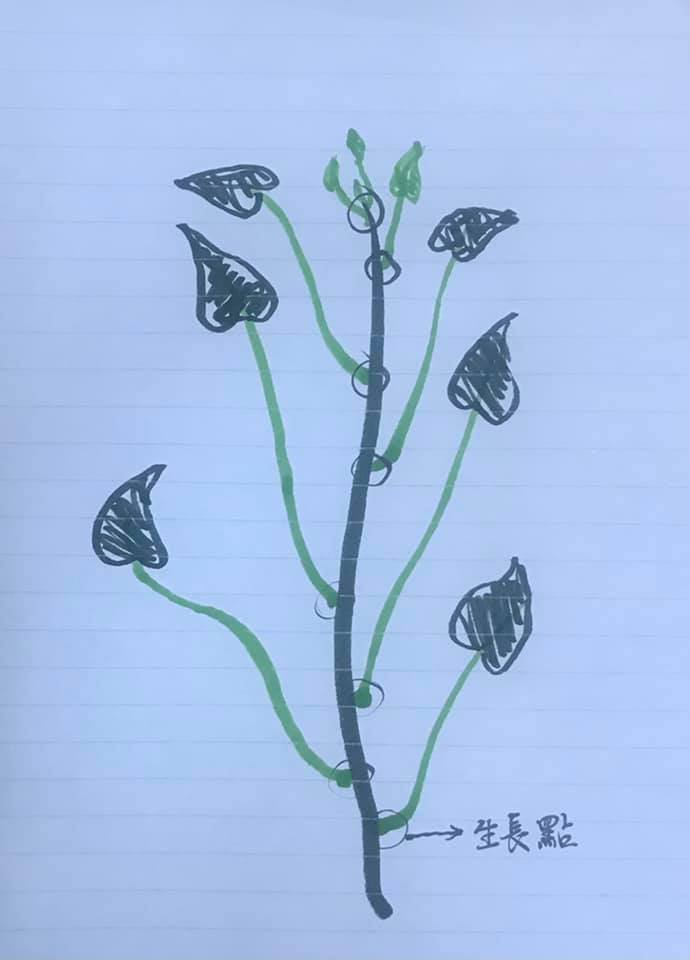

厚土法,在種植的時候不翻開原先的地面,而是在地面上重新以有機質、土壤層層堆疊的方式做出新的菜畦的種植方式。好處是能夠增加土壤內的有機質、減少水分蒸散、維持土壤溫溼度穩定,進而達到減少除草、減少澆水、減少施肥、減少照顧工作的目的。作法如下: 1 先把預定要種植的地面整理一下,若有雜草則不用把根拔掉,割下來放在原地即可。 2 舖上一些有機質然後澆水,像是廚餘、豆渣、雞糞或布袋蓮、粉綠狐尾藻等水生外來種都很適合,這些有機質腐爛之後可以吸引蚯蚓來幫忙翻土,也可以幫我們的作物補充養分。 3 蓋上一層不透光層,如姑婆芋葉、香蕉葉、瓦楞紙板都很適合,原意是為了要避免下層的雜草遇光之後又重新長起來。不過在台灣的氣候,我們只能延緩草長出來的速度,無法根除。 4 再放上一層約5~10公分厚的土壤,這一層土壤是用來讓我們的菜苗著根用的。當然如果有更厚的土壤會更好哦! 5 最後在土壤上方蓋上一層厚厚的覆蓋物,可以是稻草、椰纖、落葉、木屑,這些覆蓋物可以保護我們的土壤,不會忽冷忽熱,忽乾忽溼。 6 最後挖洞種上小苗,再充分澆水。之後照顧只要依土壤狀態,在覆蓋物下方的土變得只剩微潤時再澆水就可以囉。 7 下一次要種植的時候,只需要在原先的菜園加上新的覆蓋物,就可以直接種植了! 我自己會在厚土法的最下方,結合Hügelkultur的概念,加進一些樹枝與木頭,增加木本碳來提供真菌養分,效果也會很棒哦! 更多關於土壤的知識,都在 6/26 的樸谷輕量化線上課程,這次我們會討論的主題包括: *土壤的組成 *土壤生態系統 *碳封存式種植 *土壤重建策略 *各種不同的堆肥介紹 內容相當豐富, 有興趣的朋友趕快來報名吧!  由澳洲樸門插畫家Brenna Quinlan所描繪「慣行農法(左)」v.s.「樸門的多樣性作物種植(右)」的差別~真是既寫實又生動! 綠色革命是在人口爆炸成長之後,科學家們開始針對食物可能不夠餵飽全球人口,而開始進行的一連串農作物育種工程,最初是透過不同品系的小麥,育出高產量且抗倒伏的小麥品種,後續將這種技術發展到稻米、雜糧、以及蔬菜,確實大幅降低生產的成本,並提高了農作物的產量,並且讓農企業可以利用規模經濟的優勢堀起,吞併大量家庭式農業的土地。 但綠色革命所使用的配套,包括單一化種植、大量地使用農藥、化學肥料、灌溉、及農業機械,對於土壤、生態、環境造成的衝擊,至今都一一地浮現出來。因此聯合國特地定2014為國際家庭農業年,以彰顯家庭式農業與農場,相較於農企業的大型農場,對於更有效率使用單位面積土地、提供多樣化的食物、保障糧食安全、維持生物多樣性、農業可持續發展性、發展在地的經濟、與消費者互動、傳達農業重要訊息等方面,都有更顯著的表現。 ------------------------------------------- 對樸門有興趣的你,歡迎把握機會,參加樸門界元老Steve Cran 在「樸門生活智慧講座」系列最後一場!!!!! 夏天:茄科、葫蘆科與旋花科的季節。(其實還有很多其他的菜啦,但是這三科的蔬菜真的是夏天每天都會出現的) 對新手來說,旋花科的地瓜葉是最容易扦插的植物之一哦,所以如果有機會買到帶莖的地瓜葉,不妨試試吧! 這是買回來的地瓜葉樣子,葉柄跟莖相連的地方是生長點,在這個地方會長出根與葉。 我們吃的是葉柄和葉子,有些人會把莖的纖維撕掉之後也一起拿來吃,但如果要種的話,莖的部分是拿來扦插用的。 扦插時請留至少三個生長點在土裡,三個生長點在地上,這樣子對新手會比較容易成功。 想了解更多關於都市中的種植,歡迎報名這周末的線上課程,我們會介紹多種適合種植的蔬菜,及種植方式哦! 左:葉柄跟莖相連的地方是生長點,在這個地方會長出根與葉。

中:從買回來的一把地瓜葉開始,扦插繁衍出一整箱的地瓜葉! 右:把葉子摘下來之後,莖繼續扦插回去,就有一直更新的地瓜葉可以吃囉~ 左:大家一起準備材料,分工合作! 右:做好的可食地景花園,混合好的土壤上有足量的覆蓋物,再種下小苗。 作者:樸谷工坊 梁淳禹 / Parama Liang

在台東,我們住在一間國小旁邊。 這是一間以蝴蝶為圖騰的國小,有著廣大美麗的校園,教室後方是一大片的樹林與草坪,流水蜿蜒其中,前方有個蓮花池,後方接著一片生態池,長著一篷篷的水蠟燭、輪傘草,以及滿滿的粉綠狐尾藻。 搬到台東之後,學校的老師曾找我一起討論,該怎麼把逐漸沼澤化的生態池清理,將淤泥挖出來,重新恢復原先生態池的樣貌。後來我們在校園中散步的過程裡,又看到了種著印度紫檀的小花園,土壤因為大量的踩踏變得硬結,花園的的空間則長滿了草,沒有在生產食物。把這兩個狀況結合在一起,我靈機一動:「不如就用淤泥來做一個可食地景小花園吧!」 這個計畫很快就得到校長的同意,我們向社區宣布這個消息,在做小花園改造的當天,晴空萬里,老師、學生、家長、社區居民、還有一些對可食地景有興趣的學員特地從台東市過來。另外還有許多社區的夥伴載著自己的工具來,說:「今天我有其他的事不能來幫忙,但這些工具可以先借大家使用。」所以我們現場十多個人力,幾乎每個人都有一把趁手的工具可以用。 一開始跟大家簡單介紹這個花園做完後會長成什麼樣子,我們就分成三組開始工作了:一組去清運水草和淤泥,一組去收集落葉、乾草等可拿來當成覆蓋物的資材,最後一組則幫忙整地,以及處理要拿來圍出花園形狀的香蕉莖。 首先把生態池中滿滿的粉綠狐尾藻挖出來:這些看起來蓬蓬毛毛的植物,嫩嫩綠綠的,像極了狐狸的尾巴,是很美的景觀植物,在台灣最早是引進做為水族箱的擺設造景,但後來被隨意棄置,順著溝圳流入農田。沒有天敵的粉綠狐尾藻,像布袋蓮一樣,成為嚴重的農田外來種問題。在清除的時候,只要有像指節一樣小小一段沒有從土裡摸出來,或是拉的時候不小心用力過了頭讓根斷在土裡,只要半年的時間,他們就會重新長滿整片農田。 還記得在宜蘭接手水田的時候,光是清理粉綠狐尾藻就清了三天,而且後續只要看到一小段新的狐狸尾巴冒出頭來,就要順著摸進泥裡,務必要清理乾淨。因為印象很深刻,有片田的狐尾藻長得非常旺盛,滿滿的看不到其他生物,我們經過的時候都笑稱這是粉綠狐尾藻保護區。 後來在台北客家社大開課時,他們場地裡的生態池也被粉綠狐尾藻入侵了,所以那一堂課我也邀請學員們,共同把狐尾藻清理出來,成為我們堆肥的材料。大家是否還記得樸門的原則:把問題視為解決方法呢?透過觀察,我們知道粉綠狐尾藻是水生植物,而且吸收養分的效率很好,所以才能長得那麼快速。因此,如果我們把他們收集起來,做成堆肥,只要一、兩周不下雨,狐尾藻就會全株死掉,這些養分就會重新被釋放出來,讓我們的菜可以長得更好哦! 清理完粉綠狐尾藻,接著我們把水蠟燭、輪傘草也割下來,切成小段,準備當成最上層的覆蓋物。 然後我們將池底的泥挖起來,讓生態池重新恢復原本的深度,讓池水可以重新流動。挖起來的淤泥則跟沙子、學校四處收集來的腐植質,以及窯燒批薩剩下的草木灰層層堆疊,然後大家輪流上去快樂地踩踏、跳舞、讓所有的材料能充分混合在一起,成為我們栽種作物的土壤。 我們還跟鄰近採收完的香蕉園收來了許多被鋸倒的香蕉莖,用竹子把香蕉莖固定住,讓這些香蕉莖來幫我們固定菜園的形狀。因為香蕉莖夠高,所以能很好地擋住土壤不流失,而且在菜長大的過程中,香蕉莖也很快地腐爛,成為新的腐植質,補充土壤的有機質。 台東地處熱帶,非常適合蕉科生長,所以是香蕉、芭蕉、山蕉的主要產地之一,一年四季都可以看到路邊有人在採收香蕉,但採收後的香蕉莖往往就是直接砍倒,放在走道上任其腐爛,甚至露天焚燒。在知道這個情形之後,我就一直在思考可以怎麼利用這些香蕉莖 - 大家眼中的農業廢棄物。嘗試過用香蕉莖挖洞做成育苗盆,也試著把香蕉鋸成不同的長短,排列成香草螺旋花園,效果都很好。這次我們則是要用這些香蕉莖,來排出未來要種植的菜園。 在所有的材料都到位之後,我們就先用香蕉莖排出菜園的範圍,在菜園的最下層舖上粉綠狐尾藻,期待他們在腐爛之後可以補充土壤內的有機質;接著把混合好的土壤放進菜園中,壓在狐尾藻的上方,再利用剪成小段的水蠟燭、輪傘草當成覆蓋物,蓋住所有的土壤不裸露之後,再把我們準備好的各式小苗種下去。 因為我們只有一個早上的時間,所以完成整個花園之後,大家都累瘋了,因此校長叫了一些炒飯,讓大家可以一邊用午餐,一邊聽我講解這次可食地景小花園的製作原理。我們這次用的技術是厚土法,利用落葉、枯枝、土壤、乾草、甚至是狗大便、廚餘等,一層一層堆疊起來,最後覆上土壤及覆蓋物,再進行種植,非常適合資材很多的各級學校用來進行可食地景的改造。 三個月後,我再到學校,當初還冒出頭的粉綠狐尾藻已經全部變成堆肥了;在工作坊時種下的秋葵都已結實壘壘,每一根都比我的食指還要長;芳香萬壽菊、洛神、茄子、檸檬馬鞭草、左手香,全部都長得很有朝氣、非常健康;香蕉莖已經開始分解,變成堆肥增加土壤的有機質,而且還有新的香蕉從當初的香蕉莖上長出來,看來明年可以有新的香蕉在這裡繁衍了;印度紫檀有了新的小夥伴們的陪伴,葉子開得更茂盛,感覺更開心了。 在很久以前,校園裡的樹其實都是像龍眼、楊桃、楊梅、蓮霧、芒果、南美假櫻桃、仙桃、麵包樹等的果樹,小朋友們可以順應著季節,直接在校園裡補充身體所需要維生素和其他養分。曾幾何時,這些果樹被移出校園,取而代之的是一些景觀植物 - 好看,但不能吃。如果我們能夠在校園裡把這些果樹、甚至是營養午餐會用到的蔬菜們種回來,一來可以保障大家吃的安全和營養;二來可以在學校經歷過食物生長的過程,這比坐在教室裡上一整天的生物課還要印象深刻;而且還能把學校本來視為麻煩的這些廢棄物,像是廚餘、落葉、雜草,重新利用,變成生產食物用的養分;更重要的是,如果可以走出教室上戶外課,好動的小朋友們一定非常開心吧! 所以,讓我們一起來說服老師,用菜菜們佔領不能吃的草坪吧! 原文刊登於『地球公民365』雜誌 如果大家對於都市中的種植有興趣,我們在5/15有一場線上課程,會介紹包括屋頂、陽台、社區改造等多項種植的技巧,搭配豐富的圖例與故事,歡迎大家來報名參加! 報名連結https://www.surveycake.com/s/4zBZZ 作者:樸谷工坊 梁淳禹 / Parama

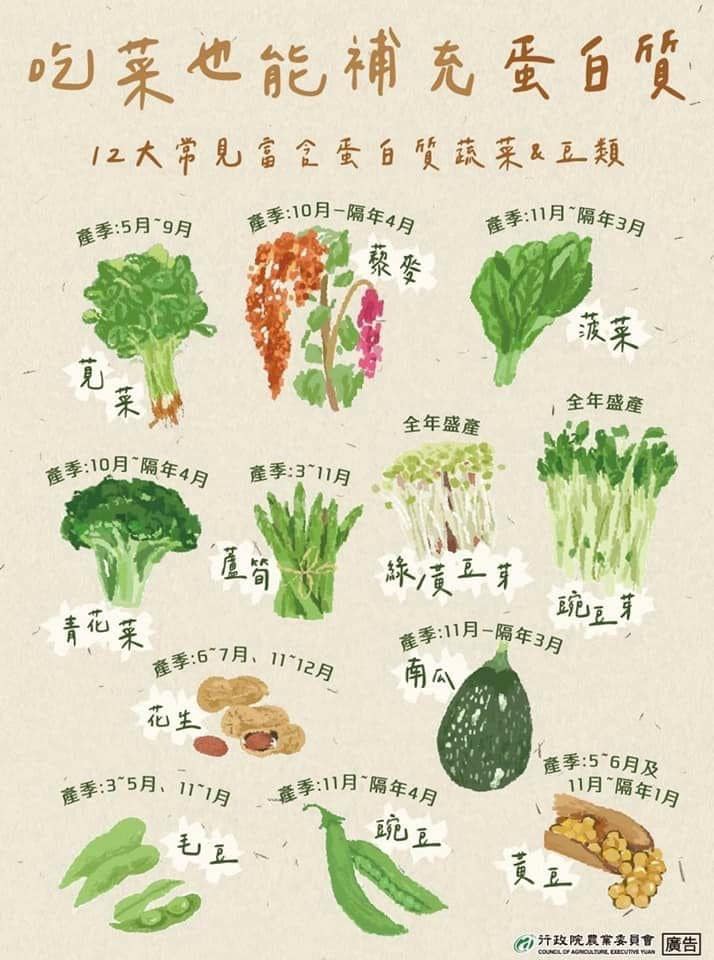

【你的早餐吃什麼?】 一萬年前,我們的老祖先吃的可能是採來的無花果跟核桃配著早上剛抓到的烤青蛙;一千年前,可能是一碗白飯配上白菜炒雞蛋;一百年前,可能換成地瓜稀飯就著醃蘿蔔吃。 從六十多年前開始,我們的飲食受到二次世界大戰後國際局勢的影響,接受美國援助,加入受西方文化主導的國際自由貿易市場,從此麵粉開始加入台灣的飲食行列,我們吃進的麵粉一年比一年多,從以前將近百分之百的米食文化,演變到現在變成一半米,一半麵了。 所以,讓我們重新來關心一下你的早餐吧。你是吃粥或飯嗎?或者你吃的是蛋餅、煎餃、包子、饅頭、麵包、三明治、鐵板麵?吃的東西到底是什麼成份我們稍後再談,先來關心一下我們這些食物從那裡來吧。 【糧食自給率?】 目前台灣消耗量最多的四大農作物,分別是玉米、黃豆、稻米及小麥。但其中我們有機會自給自足的,只有稻米,其他的三樣,糧食自給率都不超過百分之三。因此早餐店裡我們吃的麵粉類,幾乎可以斷定這些小麥都是坐著船,漂了幾十天才來到台灣的。 黃豆和玉米呢?前者是我們最主要的油脂來源,坊間最常間的沙拉油就是大豆(黃豆)做的;後者則是我們最主要的飼料來源,也就是說,沒有這些進口的玉米,我們在市場上就看不到那麼多肉、牛奶和雞蛋了。 黃豆、小麥、玉米三者在國際市場上被稱為「黃小玉」,基本上都是由一些很大的跨國公司,在世界各地找便宜的土地跟勞工耕作的。在找土地的過程中,常常會遇到當地居民或是原住民的反對,因此也引起了許多的抗爭運動;在耕作過程中噴灑的農藥,也常常會造成周邊居民及生態系的傷亡;因此,經過了長途遊行後的黃小玉們,還能用非常便宜的價格讓我們享用,除了自由貿易帶來的好處之外,另一個不可忽視的則是他們對環境及勞工的剝削了。 【自由貿易市場】 回頭來看我們的稻米,目前我們的稻米自給率達到94%,但雖然台灣種的米非常好吃,而且量也足夠,可是我們在外吃的米,有可能是來自美國、澳洲、泰國、越南跟埃及來的哦。這是因為我們加入了國際貿易組織(WTO),而組織規定我們不能只吃自己種的米,還必須同時向其他的國家買米進來。所以政府一方面讓農民休耕,以免生產出太多的米我們自己吃不掉,一方面把農民生產的米透過農會收購,再儲藏起來,好空出產量的配額,讓這些外國米可以進到台灣人的市場,這就是為什麼我們會在台灣吃到美國米的原因了。 自由貿易對於各國交換彼此的產品很有幫助,我們能在台灣吃到義大利來的奇異果、美國來的櫻桃、土耳其來的葡萄、澳洲來的起司、巴西來的咖啡,都是因為自由貿易帶來的便利。但另一方面我們也要注意,這些產品要到台灣來,通常都需要很長的運輸,在運輸上所耗的石油、排放的二氧化碳,其實數量是很驚人的,有可能我們在超市吃到的一根香蕉,它的累積哩程數比你還高呢。 【宜蘭時期的早餐】 在我們家,平常日的早餐通常是由我跟伴侶輪流準備。早餐的主食內容可能跟大家相仿,一樣有稀飯、蘿蔔糕,也有麵包、麵線、蛋餅等飯麵主食,雞蛋來自人道飼養農場,果醬是鄰居自己做的,加上當季盛產的蔬菜,這大概就是我們家的早餐內容了。 若需要到外頭用早餐,我們的首選是地瓜稀飯和飯糰,兩者都是我們熟悉的朋友。地瓜稀飯是一位自己下田耕作,從稻米到蔬菜都自己種,從果汁到醬油都自己做的阿姨,她的稀飯配上小菜,好吃得連兩歲的小女娃都能自己吃完一大碗;飯糰是細心地搭配不同的蔬菜,把所有配料都分別處理後,和飯拌在一起,再用手一顆顆捏成球狀,每一口都有蔬菜的甜美,往往開賣一小時就被一掃而空了。之所以對這兩間早餐情有獨鍾,一來是因為支持國產米食,這對於提升國產米競爭力有幫助;二來是支持在地的獨立店家,這對於改善在地經濟狀況有幫助;三來是因為這兩間店的早餐實在太好吃了啊! 【食品添加物】 有機會外食的時候,我們會盡量挑選沒有人工食品添加物的店家,因為我們全家人吃到味精等添加物時,身體會有頭痛、腹瀉等劇烈反應。說有也趣,在大學時我並不是這種體質,但在我開始接觸土地工作,更重視自己吃進身體的食物以後,經過了三個月,身體自動對味精有反應,吃進嘴裡先是舌頭發漲,喉嚨發乾,再後來只要吃到,隔天就得努力跑廁所了。我們都向朋友打趣說,這麼敏感的身體反應,實在不太適合在這個時代生存下去啊。 其實人工食品添加物是為了讓人們更便利而發明出來的,透過這些添加物,生產者可以用極低的成本生產出放得更久、口感更好、賣相更好看的產品;消費者可以用很便宜的價格、很短的時間就準備好一餐,因此對於趕時間、希望便宜解決一餐的人而言,這些神奇的化學粉末,真的是我們生活中的好幫手。 但有光就有影,我們也不能忽視了添加物的另一面。首先,這些添加物大多對人體是沒有營養價值的,他們最主要的功能,是我們用來欺騙大腦,讓我們誤以為吃進的食物,有特定的香氣和滋味。再者,人類對於這些添加物的認識還太少,時間也太短,因此我們並不了解他們對於人體會有什麼樣的影響。 像是關於味精對身體的影響,近二十年才慢慢有數據可以研究;關於食用色素及人工香料對人體的影響,也是這十年來才有可以收集的資料;至於其他對我們來說很新的添加物,可能也要再等個三十年,又一個世代長大了、開始上醫院了,我們才有機會有更多的認識吧。 如果想對於食品添加物有更多的認識,可以參考有「食品添加物之神」的日本作者安部司的著作。安部司對於超過一千五百種的食品添加物瞭若指掌,原先是王牌業務的他,卻因為生命中發生了一件事,促使他投入推動「食品添加物如實標示」的運動中。 【We are what we EAT.】 吃,是人生大事。這世界上的動物,有百分之八十以上的活動都是為了要填飽肚子,因此他們對於自己的食物非常了解。現代人要填飽肚子已經不是件難事,但我們花了太多的心力在其他事情上,反倒對於吃進自己肚子裡的是什麼東西,都不認識了。 若是下次有機會,也許可以問問、看看自己要吃的那顆飯糰,背後的成份標示裡有些什麼,一天的早晨,就從認識自己早餐吃的是什麼開始吧! 原文刊登於『地球公民365』雜誌 最近農委會的這兩張圖,在食農圈引起了一些討論。

這讓我想到,之前跟同學們討論補充植物性蛋白質的時候,有聊到豆子。 目前豆子大概分三大類: 第一種是補充蛋白質的豆子,以大豆為主,分類大概就是黃豆、黑豆、茶豆及他們的寶寶毛豆。或是翼豆在成熟之後的種子也算蛋白質豆。 這幾種豆子都可以打成豆漿、做成豆腐,是主要的植物性蛋白質來源。 第二種是以澱粉為主的豆子,像是綠豆、紅豆或是許多原住民留種的萊豆、皇帝豆、樹豆,可以用來取代米麥當成醣類來源。他們也有蛋白質,但要吃到足量蛋白質的話,澱粉會先過量。圖中的南瓜或是藜麥,也類似這個情況。 第三種是相較於蛋白質與澱粉,其實營養成份更像是蔬菜的豆子,像是豌豆、四季豆、菜豆、未成熟的翼豆等等連豆莢一起吃的豆子們,富含纖維,可補充近似綠色蔬菜的營養,但蛋白質的比例比一般綠色蔬菜高。 但圖中的其他綠色蔬菜,要補充足夠的蛋白質,可能吃一大盤效果還不如一杯豆漿。 再者,綠豆芽、豌豆芽與黃豆芽其實都算在蔬菜中,豌豆芽與黃豆芽若是連豆仁一起吃的話,可以補充足夠的蛋白質,但只吃銀芽/苗菜的話就沒有辦法囉! 然後花生的話,其實比起蛋白質,更能補充油脂,因此在營養學的分類裡跟堅果比較接近! 其實同一種作物,在不同的土壤、環境中,會因應環境而合成不同的化學物質,產生不同的風味,組成不同的營養成份。 因此攝取食物的最佳策略,仍然以環境友善的作物為主,多元攝取為佳。 #金光小米的種植 2022.1月底 說是我種下你 也許是你種下我 謝謝來自都蘭海邊村落的小米 謝謝夥伴和伴侶的協助 謝謝自己還願意嘗試種回五穀雜糧 那不是一個想圓自給自足的夢 那只是我一個心生喜悅 想要種下充滿金色光芒的小米 就這麼單純 先是兩階段的除草 接著夥伴和伴侶陪我一起 把所有的芒草頭挖起 芒草頭挖起後 下方全是鬆軟的、富含有機質的土壤 我用力也熟練地用著鋤頭 努力挖起超多芒草頭 我想種植的過程 我也一點一滴的把自己的光 種回了地球裡 越是規律的種植 就默默進入了一種金色的流動中 我說不清楚是什麼 這兩週內 連開了好多課 中間穿插著各種諮詢與個案工作 #樸門祖傳家園PDC #浴光之路 #金光搖籃生產教育 和 給每個想更聆聽自己和他人的 #內在溝通兩日課 這些陣子的忙碌超越了我的想像 以我人類的思維中 一直覺得自己辦不到 然而開完了前三個課後 我進入了生育祭司能量的平靜之中 在很疲憊的情況下 卻在備課的過程中被好好充電了 同時繼續整理著空間 讓空間的整齊帶來更集中的力量與光 找到三位照顧雞的朋友 超感恩的 可以放心的 迎接農曆新年的到來 以往不喜歡回家過年的我 如今更能以平靜感恩的方式去看待宗族和父母 謝謝自己歷年在家族議題的面對 能如此陪自己 我就能如此陪你 謝謝每一位走近的你 謝謝占星老師一直提醒 #我要好好種菜 謝謝師父在背後守護 謝謝所有的靈性協助者 讓我愛上了自己的生命 祝福每一位朋友新年快樂 虎虎生力量 虎虎長自己 Love, Ellejana #我是黃金世紀能量風水師 #我是靈性陪產員 #生產祭司 #零性樸門生活老師 #沒有分裂 #整合之後的我就是完整的ellejana 對以上提到的種種有興趣 歡迎到整合式的報名連結觀看 https://reurl.cc/MbREyW 更多請見我的網站 : Ellejana.Wordpress.com #超感謝夥伴阿蔆的協助 #讓所有服務可以開始整合式報名 經過了一年半的努力,我們基地終於有第三種水的來源了! 在樸門中有個關於多元性的重要原則:每個重要的功能,要有多種不同的來源。所以我們會攝取不同的食物來補充身體需要的營養,我們會運用不同的能源來協助我們的生活,而我們的水,最好也有多個備援系統。 從多雨的宜蘭搬到雨量只有三分之一的台東,最不習慣的就是要讓身體適應,從一個水太多的環境,轉換到一個水變少的環境。而對我們影響最大的就是飲用水了,因為在宜蘭習慣喝過濾雨水的我們,重新喝到自來水,只覺得這真是平淡無味啊! 另一個被影響的是種植,在最早的時候,我們在基地的種植只能仰賴雨水,這在台東不是件容易的事,因此我們的短期作物長得不是很好。 後來我們想辦法增加了屋頂,所以能將雨水收集到水塔中,讓我們在好天氣時一樣有水能用。儲存下來的雨水,是我們的第二種水源,我們甚至靠著這些雨水完成了基地的第一期建設呢! 而在跟公所和自來水公司,以及三位不同的水電師傅來回地溝通、公文往返一年半之後,我們總算申請到自來水了!所以當雨水不夠時,自來水就會是我們的第三種水源! 接下來還是會持續地收集更多的雨水,並且將雨水過濾,當成我們主要的飲用水來源。但申請好自來水,可以讓我們更無後顧之憂地進行我們的建設與種植計畫,這是讓我們萬分感激的! 你的生活中,有幾種水的來源呢?當都市供水系統停水時,你可以從哪裡取得生活必須的用水呢?從我們生活日常切入,去觀察與思考,就是進入樸門領域的第一步哦! _____ 近期開課資訊 ❶ 祖傳家園PDC在壯圍:第二屆祖傳家園PDC 在 #宜蘭壯圍,明年三月中開始,一路上到後年二月底,樸門理論結合 #能量風水,讓你從內到外打造出你的家園,我們會從 #鳴響雪松 一系列書中內容,選出各種的意念練習,讓 #阿納絲塔夏 帶領我們,去接近自然。 細節可看 https://reurl.cc/RbKGyx 報名請至 https://reurl.cc/jgbkLm ❷ 樸門生活智慧線上講堂:2021年12月到2022年五月,樸谷 與 Steve 規畫了七場講座,每一場講座循序漸進地分享不同面向的樸門生活智慧,同時也會針對人們的提問給出建議或具體的做法。 1月場 steve將教大家如何在生活當中,我們可以如何與高我連結,並將身心靈進一步整合,才能以更穩固的自己,紮根在地球上。 活動細節 https://reurl.cc/xO0gzz 報名表單 https://reurl.cc/MbdZYK |

關於作者Parama & Ellejana 的文字分享。 文章時序

June 2022

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed