|

文:Parama

我一直到很後來才覺察,我在推廣的生活方式,跟我兒時與阿公阿婆同住的經驗,其實是一樣的。 雖然我一直在課堂上說,樸門其實就是我們爺爺奶奶小時候還有,但我們爸爸媽媽已經忘記了的那種生活方式,但其實我小時候,還是有一部分的生活經驗,是跟樸門有關的。 就拿我們住的房子來說,阿婆家有一棟房子,是土屋。裡面是完整的土埆,但後來為了『現代化的審美』,所以在土埆外又敷了一層水泥,刷了油漆。 不過在裡面沒有塗上水泥的房間,還是可以很明顯地感覺到,土埆在呼吸。 後來在以立工作的時候,到東南亞不同國家的村落去,基本上都是以通風、涼爽、大屋簷的竹、木建築為主,就算是正中午,挑高通風的竹屋裡,依然舒適。但偶爾在村落過夜睡到新的水泥房,總是悶熱得難以入睡。 當時的計畫,有很大一部分都是在協助村民『更新』房屋:我們會買新的牆片—有的是用竹片編好的,或是用棕櫚葉綁好的,然後把舊的牆片卸下,再把新的牆片釘上去固定,就完工了。 舊的牆片有時候拿去堆肥,有時候拿來當柴火燒了,重新回到自然的循環中,完全不用擔心建築廢棄物的清運問題。 這不就是建築本來的樣貌嗎?一個只是為了遮風避雨的居所,在大自然的循環裡,本來就是需要一段時間就更新與汰換。 老鼠,花一個晚上就能打好一個地洞;小鳥,花一星期就能蓋好一間巢 (如果是隨便鳩的話,時間更短)。為什麼那麼聰明的人類,要花三十年的時間還錢,去讓自己『真正』擁有一棟房子呢? 是不是我們如果對『建築』的定義能夠更有彈性一些,我們的生活可以更輕鬆而不費力呢?

0 Comments

【只要四步驟,荒地立刻變沃土】 閉上眼睛嚐一口,細緻柔滑的質地隨著唾液在口中慢慢化開,彷彿松露巧克力一般的,是坋土。 有時舌頭會感覺到粒粒分明,如同砂糖或鹽粒般粗礪的觸感,微微的刮擦感,是砂土。 而像一團兒時的麵茶粉,一入口就把所有口水瞬間吸乾,接著溼溽成一灘黏稠得張不開嘴的,是黏土。 你有試著吃過土嗎? 我們的身體藏著遠古的基因記憶,可以透過五感,直覺地分辨土壤的好壞。 不同的土壤成份,在種植與自然建築中,扮演著不同的重要角色。 想了解怎樣的土壤最適合種植?哪一種土壤最適合做自然建築?如何透過四個步驟,就把貧瘠荒廢的土變成生機盎然的沃土呢? 這些主題都在這個周末的土壤線上課程中:我們會圍繞著土壤這個複雜多彩的主題,展開一連串精彩的討論。 輕量化線上課程會是一系列生活中實用的課程,透過簡單的理論講解,活潑的案例分享,以及針對主題的現場問答,讓你可以輕鬆不費力地踏出永續生活的第一步。 報名連結:https://www.surveycake.com/s/4zBZZ 【樸門小盒子】

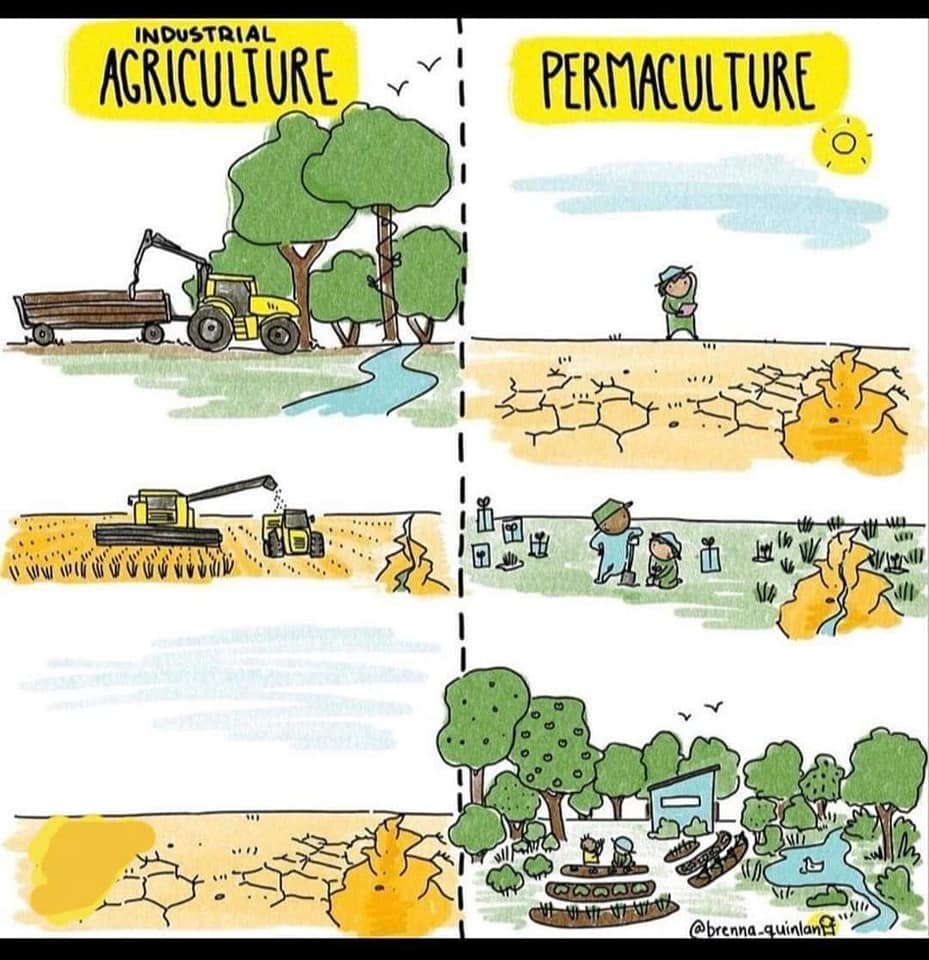

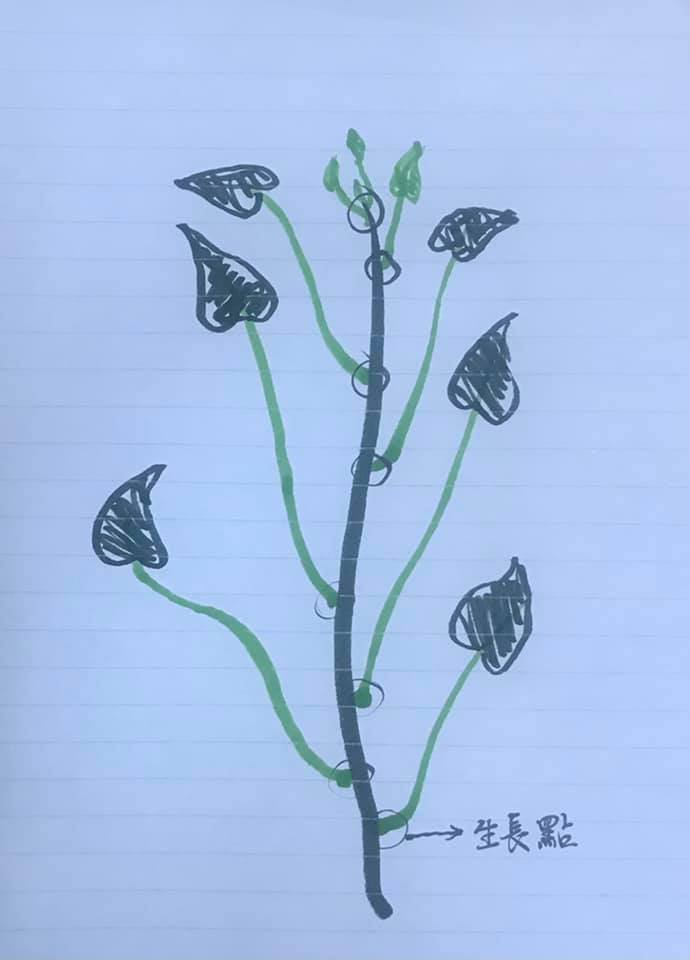

厚土法,在種植的時候不翻開原先的地面,而是在地面上重新以有機質、土壤層層堆疊的方式做出新的菜畦的種植方式。好處是能夠增加土壤內的有機質、減少水分蒸散、維持土壤溫溼度穩定,進而達到減少除草、減少澆水、減少施肥、減少照顧工作的目的。作法如下: 1 先把預定要種植的地面整理一下,若有雜草則不用把根拔掉,割下來放在原地即可。 2 舖上一些有機質然後澆水,像是廚餘、豆渣、雞糞或布袋蓮、粉綠狐尾藻等水生外來種都很適合,這些有機質腐爛之後可以吸引蚯蚓來幫忙翻土,也可以幫我們的作物補充養分。 3 蓋上一層不透光層,如姑婆芋葉、香蕉葉、瓦楞紙板都很適合,原意是為了要避免下層的雜草遇光之後又重新長起來。不過在台灣的氣候,我們只能延緩草長出來的速度,無法根除。 4 再放上一層約5~10公分厚的土壤,這一層土壤是用來讓我們的菜苗著根用的。當然如果有更厚的土壤會更好哦! 5 最後在土壤上方蓋上一層厚厚的覆蓋物,可以是稻草、椰纖、落葉、木屑,這些覆蓋物可以保護我們的土壤,不會忽冷忽熱,忽乾忽溼。 6 最後挖洞種上小苗,再充分澆水。之後照顧只要依土壤狀態,在覆蓋物下方的土變得只剩微潤時再澆水就可以囉。 7 下一次要種植的時候,只需要在原先的菜園加上新的覆蓋物,就可以直接種植了! 我自己會在厚土法的最下方,結合Hügelkultur的概念,加進一些樹枝與木頭,增加木本碳來提供真菌養分,效果也會很棒哦! 更多關於土壤的知識,都在 6/26 的樸谷輕量化線上課程,這次我們會討論的主題包括: *土壤的組成 *土壤生態系統 *碳封存式種植 *土壤重建策略 *各種不同的堆肥介紹 內容相當豐富, 有興趣的朋友趕快來報名吧!  由澳洲樸門插畫家Brenna Quinlan所描繪「慣行農法(左)」v.s.「樸門的多樣性作物種植(右)」的差別~真是既寫實又生動! 綠色革命是在人口爆炸成長之後,科學家們開始針對食物可能不夠餵飽全球人口,而開始進行的一連串農作物育種工程,最初是透過不同品系的小麥,育出高產量且抗倒伏的小麥品種,後續將這種技術發展到稻米、雜糧、以及蔬菜,確實大幅降低生產的成本,並提高了農作物的產量,並且讓農企業可以利用規模經濟的優勢堀起,吞併大量家庭式農業的土地。 但綠色革命所使用的配套,包括單一化種植、大量地使用農藥、化學肥料、灌溉、及農業機械,對於土壤、生態、環境造成的衝擊,至今都一一地浮現出來。因此聯合國特地定2014為國際家庭農業年,以彰顯家庭式農業與農場,相較於農企業的大型農場,對於更有效率使用單位面積土地、提供多樣化的食物、保障糧食安全、維持生物多樣性、農業可持續發展性、發展在地的經濟、與消費者互動、傳達農業重要訊息等方面,都有更顯著的表現。 ------------------------------------------- 對樸門有興趣的你,歡迎把握機會,參加樸門界元老Steve Cran 在「樸門生活智慧講座」系列最後一場!!!!! 夏天:茄科、葫蘆科與旋花科的季節。(其實還有很多其他的菜啦,但是這三科的蔬菜真的是夏天每天都會出現的) 對新手來說,旋花科的地瓜葉是最容易扦插的植物之一哦,所以如果有機會買到帶莖的地瓜葉,不妨試試吧! 這是買回來的地瓜葉樣子,葉柄跟莖相連的地方是生長點,在這個地方會長出根與葉。 我們吃的是葉柄和葉子,有些人會把莖的纖維撕掉之後也一起拿來吃,但如果要種的話,莖的部分是拿來扦插用的。 扦插時請留至少三個生長點在土裡,三個生長點在地上,這樣子對新手會比較容易成功。 想了解更多關於都市中的種植,歡迎報名這周末的線上課程,我們會介紹多種適合種植的蔬菜,及種植方式哦! 左:葉柄跟莖相連的地方是生長點,在這個地方會長出根與葉。

中:從買回來的一把地瓜葉開始,扦插繁衍出一整箱的地瓜葉! 右:把葉子摘下來之後,莖繼續扦插回去,就有一直更新的地瓜葉可以吃囉~ 左:大家一起準備材料,分工合作! 右:做好的可食地景花園,混合好的土壤上有足量的覆蓋物,再種下小苗。 作者:樸谷工坊 梁淳禹 / Parama Liang

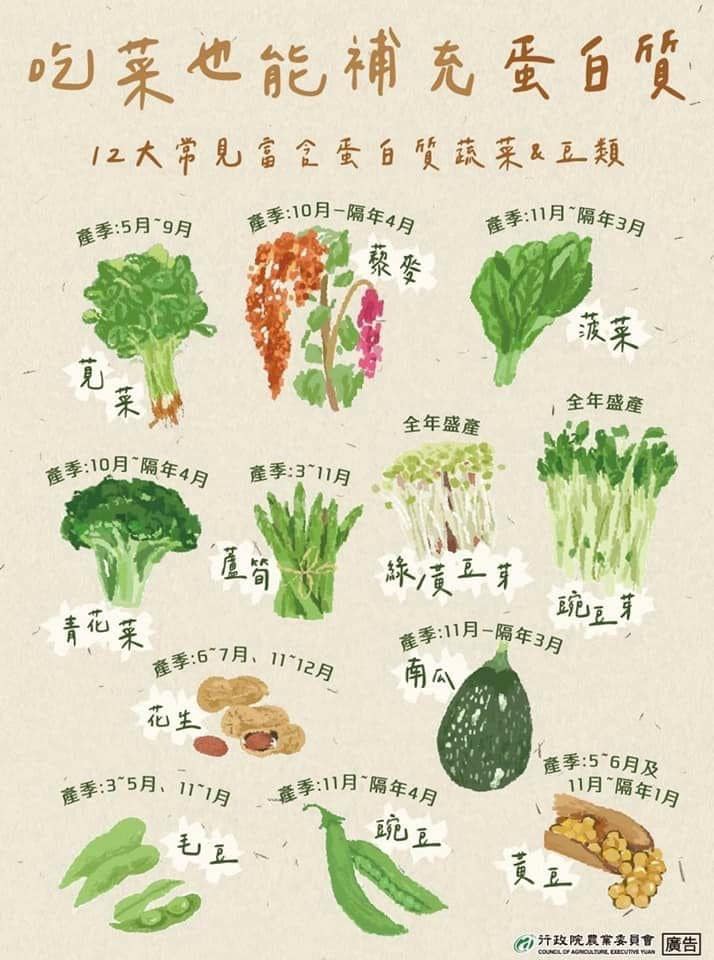

在台東,我們住在一間國小旁邊。 這是一間以蝴蝶為圖騰的國小,有著廣大美麗的校園,教室後方是一大片的樹林與草坪,流水蜿蜒其中,前方有個蓮花池,後方接著一片生態池,長著一篷篷的水蠟燭、輪傘草,以及滿滿的粉綠狐尾藻。 搬到台東之後,學校的老師曾找我一起討論,該怎麼把逐漸沼澤化的生態池清理,將淤泥挖出來,重新恢復原先生態池的樣貌。後來我們在校園中散步的過程裡,又看到了種著印度紫檀的小花園,土壤因為大量的踩踏變得硬結,花園的的空間則長滿了草,沒有在生產食物。把這兩個狀況結合在一起,我靈機一動:「不如就用淤泥來做一個可食地景小花園吧!」 這個計畫很快就得到校長的同意,我們向社區宣布這個消息,在做小花園改造的當天,晴空萬里,老師、學生、家長、社區居民、還有一些對可食地景有興趣的學員特地從台東市過來。另外還有許多社區的夥伴載著自己的工具來,說:「今天我有其他的事不能來幫忙,但這些工具可以先借大家使用。」所以我們現場十多個人力,幾乎每個人都有一把趁手的工具可以用。 一開始跟大家簡單介紹這個花園做完後會長成什麼樣子,我們就分成三組開始工作了:一組去清運水草和淤泥,一組去收集落葉、乾草等可拿來當成覆蓋物的資材,最後一組則幫忙整地,以及處理要拿來圍出花園形狀的香蕉莖。 首先把生態池中滿滿的粉綠狐尾藻挖出來:這些看起來蓬蓬毛毛的植物,嫩嫩綠綠的,像極了狐狸的尾巴,是很美的景觀植物,在台灣最早是引進做為水族箱的擺設造景,但後來被隨意棄置,順著溝圳流入農田。沒有天敵的粉綠狐尾藻,像布袋蓮一樣,成為嚴重的農田外來種問題。在清除的時候,只要有像指節一樣小小一段沒有從土裡摸出來,或是拉的時候不小心用力過了頭讓根斷在土裡,只要半年的時間,他們就會重新長滿整片農田。 還記得在宜蘭接手水田的時候,光是清理粉綠狐尾藻就清了三天,而且後續只要看到一小段新的狐狸尾巴冒出頭來,就要順著摸進泥裡,務必要清理乾淨。因為印象很深刻,有片田的狐尾藻長得非常旺盛,滿滿的看不到其他生物,我們經過的時候都笑稱這是粉綠狐尾藻保護區。 後來在台北客家社大開課時,他們場地裡的生態池也被粉綠狐尾藻入侵了,所以那一堂課我也邀請學員們,共同把狐尾藻清理出來,成為我們堆肥的材料。大家是否還記得樸門的原則:把問題視為解決方法呢?透過觀察,我們知道粉綠狐尾藻是水生植物,而且吸收養分的效率很好,所以才能長得那麼快速。因此,如果我們把他們收集起來,做成堆肥,只要一、兩周不下雨,狐尾藻就會全株死掉,這些養分就會重新被釋放出來,讓我們的菜可以長得更好哦! 清理完粉綠狐尾藻,接著我們把水蠟燭、輪傘草也割下來,切成小段,準備當成最上層的覆蓋物。 然後我們將池底的泥挖起來,讓生態池重新恢復原本的深度,讓池水可以重新流動。挖起來的淤泥則跟沙子、學校四處收集來的腐植質,以及窯燒批薩剩下的草木灰層層堆疊,然後大家輪流上去快樂地踩踏、跳舞、讓所有的材料能充分混合在一起,成為我們栽種作物的土壤。 我們還跟鄰近採收完的香蕉園收來了許多被鋸倒的香蕉莖,用竹子把香蕉莖固定住,讓這些香蕉莖來幫我們固定菜園的形狀。因為香蕉莖夠高,所以能很好地擋住土壤不流失,而且在菜長大的過程中,香蕉莖也很快地腐爛,成為新的腐植質,補充土壤的有機質。 台東地處熱帶,非常適合蕉科生長,所以是香蕉、芭蕉、山蕉的主要產地之一,一年四季都可以看到路邊有人在採收香蕉,但採收後的香蕉莖往往就是直接砍倒,放在走道上任其腐爛,甚至露天焚燒。在知道這個情形之後,我就一直在思考可以怎麼利用這些香蕉莖 - 大家眼中的農業廢棄物。嘗試過用香蕉莖挖洞做成育苗盆,也試著把香蕉鋸成不同的長短,排列成香草螺旋花園,效果都很好。這次我們則是要用這些香蕉莖,來排出未來要種植的菜園。 在所有的材料都到位之後,我們就先用香蕉莖排出菜園的範圍,在菜園的最下層舖上粉綠狐尾藻,期待他們在腐爛之後可以補充土壤內的有機質;接著把混合好的土壤放進菜園中,壓在狐尾藻的上方,再利用剪成小段的水蠟燭、輪傘草當成覆蓋物,蓋住所有的土壤不裸露之後,再把我們準備好的各式小苗種下去。 因為我們只有一個早上的時間,所以完成整個花園之後,大家都累瘋了,因此校長叫了一些炒飯,讓大家可以一邊用午餐,一邊聽我講解這次可食地景小花園的製作原理。我們這次用的技術是厚土法,利用落葉、枯枝、土壤、乾草、甚至是狗大便、廚餘等,一層一層堆疊起來,最後覆上土壤及覆蓋物,再進行種植,非常適合資材很多的各級學校用來進行可食地景的改造。 三個月後,我再到學校,當初還冒出頭的粉綠狐尾藻已經全部變成堆肥了;在工作坊時種下的秋葵都已結實壘壘,每一根都比我的食指還要長;芳香萬壽菊、洛神、茄子、檸檬馬鞭草、左手香,全部都長得很有朝氣、非常健康;香蕉莖已經開始分解,變成堆肥增加土壤的有機質,而且還有新的香蕉從當初的香蕉莖上長出來,看來明年可以有新的香蕉在這裡繁衍了;印度紫檀有了新的小夥伴們的陪伴,葉子開得更茂盛,感覺更開心了。 在很久以前,校園裡的樹其實都是像龍眼、楊桃、楊梅、蓮霧、芒果、南美假櫻桃、仙桃、麵包樹等的果樹,小朋友們可以順應著季節,直接在校園裡補充身體所需要維生素和其他養分。曾幾何時,這些果樹被移出校園,取而代之的是一些景觀植物 - 好看,但不能吃。如果我們能夠在校園裡把這些果樹、甚至是營養午餐會用到的蔬菜們種回來,一來可以保障大家吃的安全和營養;二來可以在學校經歷過食物生長的過程,這比坐在教室裡上一整天的生物課還要印象深刻;而且還能把學校本來視為麻煩的這些廢棄物,像是廚餘、落葉、雜草,重新利用,變成生產食物用的養分;更重要的是,如果可以走出教室上戶外課,好動的小朋友們一定非常開心吧! 所以,讓我們一起來說服老師,用菜菜們佔領不能吃的草坪吧! 原文刊登於『地球公民365』雜誌 如果大家對於都市中的種植有興趣,我們在5/15有一場線上課程,會介紹包括屋頂、陽台、社區改造等多項種植的技巧,搭配豐富的圖例與故事,歡迎大家來報名參加! 報名連結https://www.surveycake.com/s/4zBZZ 今天是2022/03/22,世界水資源日,截至今日,全球仍有22億人口在日常生活中,無法取得安全的飲用水。 每一年的世界水資源日都有一個主題,用以提醒大眾水資源的重要性,而今年的主題是『地下水』。 我們在上PDC的時候,水資源是我們非常重視,且花許多時間探討的主題。其中有一些關於地下水的議題,大家可能有一點概念,但不是這麼了解。 首先,地下水是降水 (雨或雪) 入滲植被或是地表土壤後,被涵養在地下水層的水。而且地下水是所有河流、湖泊、泉水、溼地的源頭,如果沒有地下水,那麼所有的地表水都會慢慢乾涸。 而只要地下水的入滲補充量,小於被抽取使用的量,就是超抽地下水,導致地下水的耗竭。但地下水需要透過軟舖面:草地、植被、土壤,才能慢慢地向下入滲至地下水層,所有的硬舖面:水泥、瀝青、塑膠防水層,都會阻止地下水的入滲。 無法入滲的水,除了加劇地下水被超抽的程度之外,還會匯聚成洪水,而釀成洪水災害。 所以如果我們希望河流可以不要在枯水期時乾涸,希望暴雨時可以減少淹水的機率,真正治本的做法不是疏通下水道,而是打開不必要的水泥與瀝青硬舖面,種植更多的植物,增加軟舖面的面積。或是折衷使用可透水的植草磚、石子路面,讓水有機會回到大地,補充地下水。 如果你有什麼關於地下水的小知識,也可以在留言跟大家分享哦! 最近農委會的這兩張圖,在食農圈引起了一些討論。

這讓我想到,之前跟同學們討論補充植物性蛋白質的時候,有聊到豆子。 目前豆子大概分三大類: 第一種是補充蛋白質的豆子,以大豆為主,分類大概就是黃豆、黑豆、茶豆及他們的寶寶毛豆。或是翼豆在成熟之後的種子也算蛋白質豆。 這幾種豆子都可以打成豆漿、做成豆腐,是主要的植物性蛋白質來源。 第二種是以澱粉為主的豆子,像是綠豆、紅豆或是許多原住民留種的萊豆、皇帝豆、樹豆,可以用來取代米麥當成醣類來源。他們也有蛋白質,但要吃到足量蛋白質的話,澱粉會先過量。圖中的南瓜或是藜麥,也類似這個情況。 第三種是相較於蛋白質與澱粉,其實營養成份更像是蔬菜的豆子,像是豌豆、四季豆、菜豆、未成熟的翼豆等等連豆莢一起吃的豆子們,富含纖維,可補充近似綠色蔬菜的營養,但蛋白質的比例比一般綠色蔬菜高。 但圖中的其他綠色蔬菜,要補充足夠的蛋白質,可能吃一大盤效果還不如一杯豆漿。 再者,綠豆芽、豌豆芽與黃豆芽其實都算在蔬菜中,豌豆芽與黃豆芽若是連豆仁一起吃的話,可以補充足夠的蛋白質,但只吃銀芽/苗菜的話就沒有辦法囉! 然後花生的話,其實比起蛋白質,更能補充油脂,因此在營養學的分類裡跟堅果比較接近! 其實同一種作物,在不同的土壤、環境中,會因應環境而合成不同的化學物質,產生不同的風味,組成不同的營養成份。 因此攝取食物的最佳策略,仍然以環境友善的作物為主,多元攝取為佳。 #金光小米的種植 2022.1月底 說是我種下你 也許是你種下我 謝謝來自都蘭海邊村落的小米 謝謝夥伴和伴侶的協助 謝謝自己還願意嘗試種回五穀雜糧 那不是一個想圓自給自足的夢 那只是我一個心生喜悅 想要種下充滿金色光芒的小米 就這麼單純 先是兩階段的除草 接著夥伴和伴侶陪我一起 把所有的芒草頭挖起 芒草頭挖起後 下方全是鬆軟的、富含有機質的土壤 我用力也熟練地用著鋤頭 努力挖起超多芒草頭 我想種植的過程 我也一點一滴的把自己的光 種回了地球裡 越是規律的種植 就默默進入了一種金色的流動中 我說不清楚是什麼 這兩週內 連開了好多課 中間穿插著各種諮詢與個案工作 #樸門祖傳家園PDC #浴光之路 #金光搖籃生產教育 和 給每個想更聆聽自己和他人的 #內在溝通兩日課 這些陣子的忙碌超越了我的想像 以我人類的思維中 一直覺得自己辦不到 然而開完了前三個課後 我進入了生育祭司能量的平靜之中 在很疲憊的情況下 卻在備課的過程中被好好充電了 同時繼續整理著空間 讓空間的整齊帶來更集中的力量與光 找到三位照顧雞的朋友 超感恩的 可以放心的 迎接農曆新年的到來 以往不喜歡回家過年的我 如今更能以平靜感恩的方式去看待宗族和父母 謝謝自己歷年在家族議題的面對 能如此陪自己 我就能如此陪你 謝謝每一位走近的你 謝謝占星老師一直提醒 #我要好好種菜 謝謝師父在背後守護 謝謝所有的靈性協助者 讓我愛上了自己的生命 祝福每一位朋友新年快樂 虎虎生力量 虎虎長自己 Love, Ellejana #我是黃金世紀能量風水師 #我是靈性陪產員 #生產祭司 #零性樸門生活老師 #沒有分裂 #整合之後的我就是完整的ellejana 對以上提到的種種有興趣 歡迎到整合式的報名連結觀看 https://reurl.cc/MbREyW 更多請見我的網站 : Ellejana.Wordpress.com #超感謝夥伴阿蔆的協助 #讓所有服務可以開始整合式報名

樸谷在宜蘭的時候,我們做了一個 #乾溼分離的堆肥馬桶。 那時因為剛從生態村參訪回國,所以對於能夠乾溼分離的馬桶覺得很喜歡,可是台灣找不到這樣子的馬桶缸,我們也不太可能從德國搬一個回來,因此就請擅長陶藝的朋友幫我們燒了一個。 後來因為搬家,不知道何時才能用到,就把整個馬桶送給有需要的朋友了。 現在樸谷基地中,我們蓋了新的堆肥廁所,我們立刻想到了「陶來福陶藝工作室」,量了尺寸,請她再幫我們燒兩個美美的馬桶缸。而且這次我們做了一些設計的改良:先是加深了前半部的尿盆深度,讓尿液更不容易濺出來;然後加大了後方的洞口,讓大號不容易沾到馬桶缸上;整體的設計也更輕巧,而且完全客製化。 這個馬桶缸之後的配置,會放在桶子與座墊中間,下方有個能接水管的導尿管,可以直接將尿液透過水管排到土裡,而提桶中的糞便經過覆蓋,溼度降低,保持好氧環境,就更不會有味道了。 整個提桶在八分滿的時候,就可以集中到大的耐酸鹼桶中,等三個月滅菌,再倒出來堆肥三個月熟成,就成為很棒的堆肥了,種花或種樹都很好用哦! |

關於作者Parama & Ellejana 的文字分享。 文章時序

June 2022

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed