|

文:Ellejana

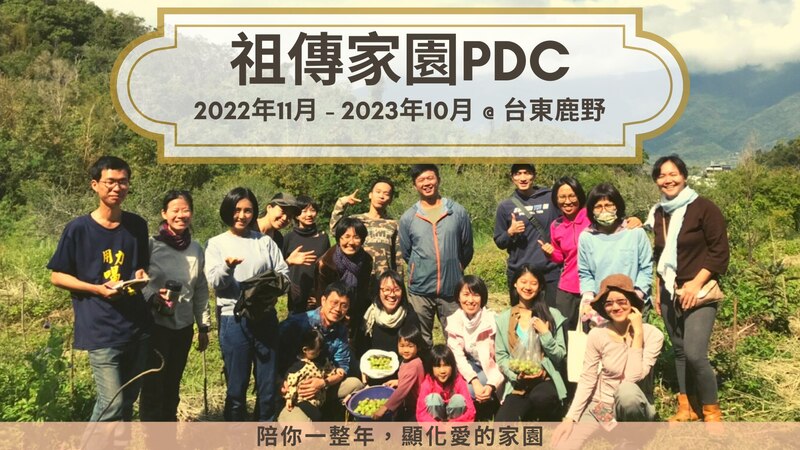

#地震之後學生 說,有來上你們『樸谷工坊』的課是超棒的決定,這令我們聽了很欣慰也感激。 樸門是在日常增加韌性的生活方式,在遇到天災人禍時,能夠快速穩定內心,能穩定的最重要原因,是因為不管外在世界怎麼快速移動,房子倒了斷水斷電斷糧了,我們知道只要到了一個樸門基地就能活下去。 20220917-18. 這週末剛好是 #祖傳家園PDC台東一班 的最後一堂課,下個月就是結業設計了。學生們來鹿野上課,剛好歷經了這次的大地震,於是三組的結業設計都努力把防震也考量進去。 也在昨天完成了金元素的探索,地心的能量造就了金,金元素在能量釋放時會呈現液態的流動,金元素也會去協調其他元素,讓生命平衡。 更探索了 #鳴想雪松第十集中的黑暗與光明力量,小阿納斯塔要如何在二元論的世界中,知道黑暗與光明,整理和前進需要結合,才能讓力量全部發揮。 今天一早去基地,最早到的學員通報說水塔倒了,還有濾水系統被震壞了,我們決定未來讓儲水系統是每個屋頂都做雨水回收,分開收集以讓斷水的風險降低,並且使用高低差來引水,不依賴馬達打水/ 電力。 加上鹿野有多處的斷水斷電,讓水電系統的獨立性更為重要。 土袋椅上面的竹棚子原本就只是「放」在上頭,在這次的地震中也被搖下來了,所以我們把結構重新加強;半戶外教室和堆肥廁所、和樹屋都沒事。 穩固地基加上輕量化牆體是在地震頻仍的台灣,最適合的家戶式建築防災結構。 我們也一起看見,自然建築的部分,有韌性但也需要結構設計的穩定,也謝謝學生們一起加固更新竹棚,還有種植馬鈴薯和地瓜葉。 在設計基地的作物規畫時,我們也將基地目前有的 #防災作物 想過一次,目前基地已經累積了:樹薯、南瓜葉、赤道櫻草、構樹、銀合歡、大花咸豐草、地瓜和地瓜葉,今天種下了許多的馬鈴薯,葉菜類和香草正在增加中。 學生們也說著,若有什麼事情發生危及生命,我們能相約在基地! #為什麼要建立一個樸門生活基地 ? #為什麼要在課程中加入那麼多的實作? 是為了讓學生學習參與所有生活系統和菜園管理? 因為我們希望,一個PDC結業後,學生不只是會做土地設計,是真的會經營菜園,真的對於水、自然建築、廁所與公共衛生、人際互動、尊重自然等,都已經成為你們的一部分。 #在台灣這個如此多地震颱風,更面對著極端氣候的地區,人們最重要的能力應該不是賺大錢,而是想清楚該如何學習 #生存下去的能力 #若你想要在這次地震的震撼中穩住內心

0 Comments

【只要四步驟,荒地立刻變沃土】 閉上眼睛嚐一口,細緻柔滑的質地隨著唾液在口中慢慢化開,彷彿松露巧克力一般的,是坋土。 有時舌頭會感覺到粒粒分明,如同砂糖或鹽粒般粗礪的觸感,微微的刮擦感,是砂土。 而像一團兒時的麵茶粉,一入口就把所有口水瞬間吸乾,接著溼溽成一灘黏稠得張不開嘴的,是黏土。 你有試著吃過土嗎? 我們的身體藏著遠古的基因記憶,可以透過五感,直覺地分辨土壤的好壞。 不同的土壤成份,在種植與自然建築中,扮演著不同的重要角色。 想了解怎樣的土壤最適合種植?哪一種土壤最適合做自然建築?如何透過四個步驟,就把貧瘠荒廢的土變成生機盎然的沃土呢? 這些主題都在這個周末的土壤線上課程中:我們會圍繞著土壤這個複雜多彩的主題,展開一連串精彩的討論。 輕量化線上課程會是一系列生活中實用的課程,透過簡單的理論講解,活潑的案例分享,以及針對主題的現場問答,讓你可以輕鬆不費力地踏出永續生活的第一步。 報名連結:https://www.surveycake.com/s/4zBZZ 左:在塔美拉生態村,教學與推廣和遊客參訪是其主要的收入來源之一。圖為黃金之秋工作坊。 中:在菲律賓的田野學校。田野學校是建立一個社群的核心,我們在這裡教學、推廣、找到志同道合的夥伴,然後大家一起打造共同的家園。 右:在台灣,我們從網路的社群開始支持彼此。每次的祖傳家園PDC,我們都盡可能建立一個可以讓大家頻繁互動的環境,讓大家分享彼此的夢想,用團體的力量顯化愛的家園。對於祖傳家園PDC有興趣的朋友,請見連結: https://forms.gle/k33rZMFZaUghn1hy9 【Permaculture Hive 生態環境教育社群】 上周日我們剛結束為期半年的線上樸門生活智慧講座,資深樸門教師 Steve Cran 跟我們分享了許多在這個艱困的時代,如何穩定自己身心狀態的方式。 在最後一次的對談講座中,我們討論到如何建立一個共同支持的生活社群,我整理了一些筆記,想跟大家分享。 其實關於如何建立社群,我們在這系列講座的好幾場當中都有談到不同的面向:種植、教育、經濟、人事結構。這次分享的主要是這個社群的樣貌,有興趣的朋友可以參考: 共同生活的人數大約120~150人,這是最適合人類有效率地治理的規模,多於150人需要浪費太多時間開會,少於120人,人手會不夠用。 先有核心團隊,花兩年慢慢發展成長到150人的規模。人口社會結構要均衡發展:年齡層多樣化,專長多樣化。 生活機能區的中心是共同生活的建築,所有公共機能都在這裡完成。周邊分成3~4個不同的聚落,每個聚落的居住可能是拖車、帳篷、模組化的遮蔽所。在中心附近有提供學員或是訪客居住的客房。 聚落像是露營區概念,每個搭住所的位子只需要付一定租金就可以搭建,搬家的時候直接把住所拆走就好。 每個人每天要為社群工作4小時,負責一個社群中的角色:種植、建築、加工、木工、水電…等不同領域,這些工作是有支薪的。剩下的時間可以自己安排,看要發展藝術天賦、做另一份工作或是社交都可以。 每個人每周會繳交1000元到社群的共同基金,用來做社群的規劃→共享經濟:可以共同使用的東西,像是車子或洗衣機,就集結大家的錢買夠用的量,這樣可以買到品質好又耐用的,而且總花費更低。 在社群中,需要5種核心財務收入,來支持社群的發展: ◎樸門學校:訓練、推廣、建造公共設施、在課程中也是觀察與篩選村民的過程。 ◎食物生產:生產超過社群需要的食物量,多餘的食物可以用來加工,或是拿來銷售。 ◎食品加工:超高營養價值的能量棒,一根可以滿足一日所需,用超低溫乾燥技術脫水及保存營養。 ◎養生排毒中心:草藥療癒、身心靈課程、排毒療程、相關產品 ◎設計開模,打造模組化的遮蔽所:比帳篷堅固,比房屋輕量,模組化可自行組裝與拆卸,而且可以帶著搬家移動。可以用來銷售,也可以用來自用。 以上五個是以P.Hive的設計而選擇的五個核心,如果是在都市中、或是有其他專長的團隊,核心財務收入可以自由替換調整。盡量讓這些核心的經濟模式可以互相搭配,同時又是日常生活所必須。 我們也討論了在鄉村跟都市中,可以怎麼調整作法,如果對於細節感興趣的朋友,可以來參加今年底開班的社傳家園PDC,課程細節的連結在照片中! 【樸門小盒子】

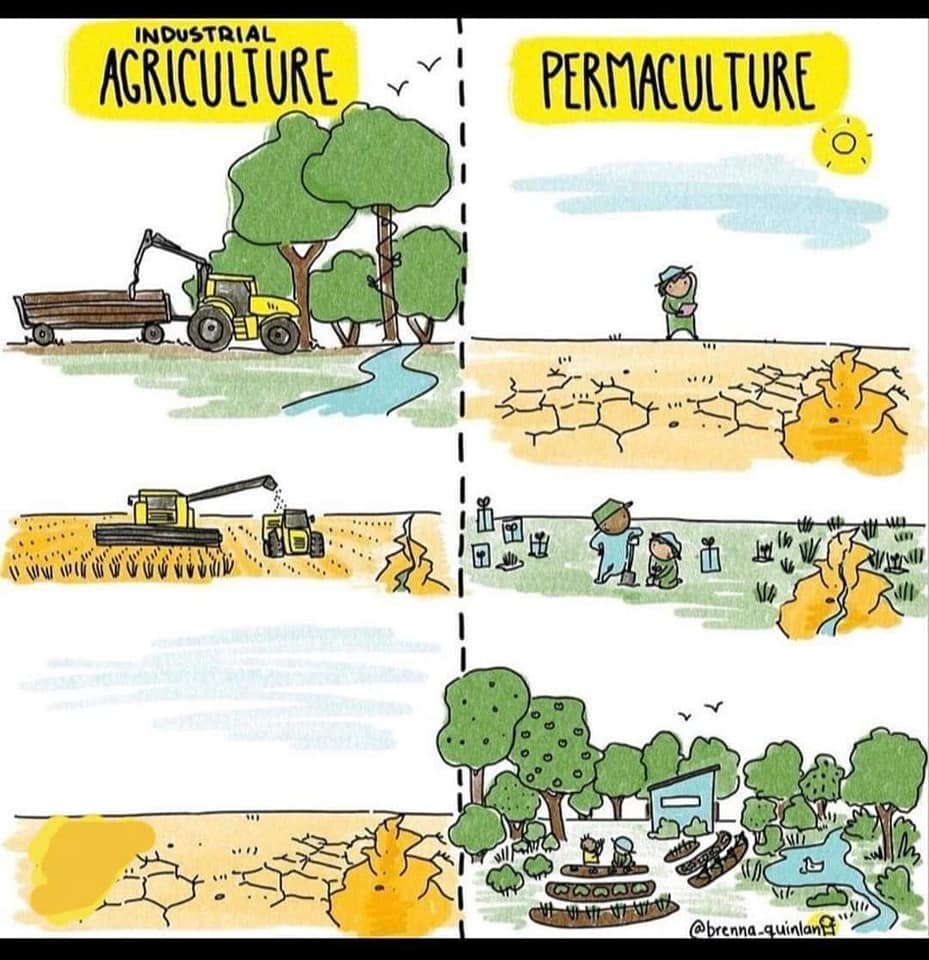

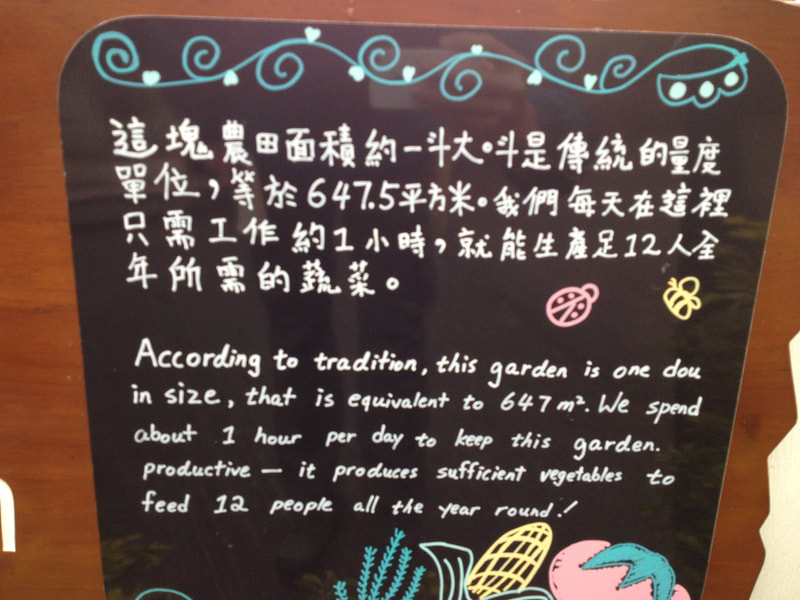

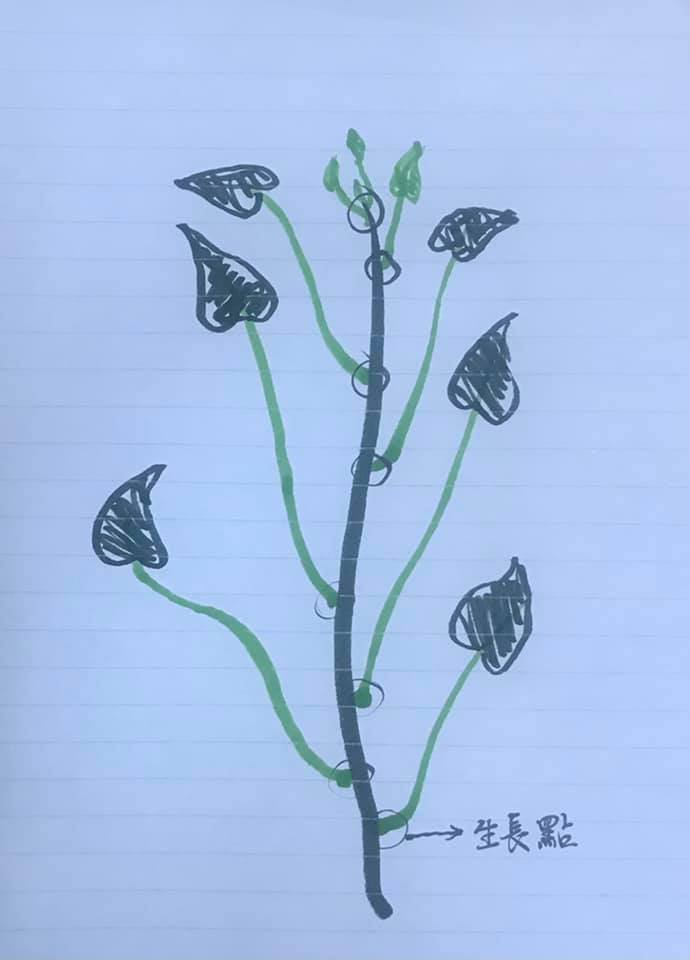

厚土法,在種植的時候不翻開原先的地面,而是在地面上重新以有機質、土壤層層堆疊的方式做出新的菜畦的種植方式。好處是能夠增加土壤內的有機質、減少水分蒸散、維持土壤溫溼度穩定,進而達到減少除草、減少澆水、減少施肥、減少照顧工作的目的。作法如下: 1 先把預定要種植的地面整理一下,若有雜草則不用把根拔掉,割下來放在原地即可。 2 舖上一些有機質然後澆水,像是廚餘、豆渣、雞糞或布袋蓮、粉綠狐尾藻等水生外來種都很適合,這些有機質腐爛之後可以吸引蚯蚓來幫忙翻土,也可以幫我們的作物補充養分。 3 蓋上一層不透光層,如姑婆芋葉、香蕉葉、瓦楞紙板都很適合,原意是為了要避免下層的雜草遇光之後又重新長起來。不過在台灣的氣候,我們只能延緩草長出來的速度,無法根除。 4 再放上一層約5~10公分厚的土壤,這一層土壤是用來讓我們的菜苗著根用的。當然如果有更厚的土壤會更好哦! 5 最後在土壤上方蓋上一層厚厚的覆蓋物,可以是稻草、椰纖、落葉、木屑,這些覆蓋物可以保護我們的土壤,不會忽冷忽熱,忽乾忽溼。 6 最後挖洞種上小苗,再充分澆水。之後照顧只要依土壤狀態,在覆蓋物下方的土變得只剩微潤時再澆水就可以囉。 7 下一次要種植的時候,只需要在原先的菜園加上新的覆蓋物,就可以直接種植了! 我自己會在厚土法的最下方,結合Hügelkultur的概念,加進一些樹枝與木頭,增加木本碳來提供真菌養分,效果也會很棒哦! 更多關於土壤的知識,都在 6/26 的樸谷輕量化線上課程,這次我們會討論的主題包括: *土壤的組成 *土壤生態系統 *碳封存式種植 *土壤重建策略 *各種不同的堆肥介紹 內容相當豐富, 有興趣的朋友趕快來報名吧!  由澳洲樸門插畫家Brenna Quinlan所描繪「慣行農法(左)」v.s.「樸門的多樣性作物種植(右)」的差別~真是既寫實又生動! 綠色革命是在人口爆炸成長之後,科學家們開始針對食物可能不夠餵飽全球人口,而開始進行的一連串農作物育種工程,最初是透過不同品系的小麥,育出高產量且抗倒伏的小麥品種,後續將這種技術發展到稻米、雜糧、以及蔬菜,確實大幅降低生產的成本,並提高了農作物的產量,並且讓農企業可以利用規模經濟的優勢堀起,吞併大量家庭式農業的土地。 但綠色革命所使用的配套,包括單一化種植、大量地使用農藥、化學肥料、灌溉、及農業機械,對於土壤、生態、環境造成的衝擊,至今都一一地浮現出來。因此聯合國特地定2014為國際家庭農業年,以彰顯家庭式農業與農場,相較於農企業的大型農場,對於更有效率使用單位面積土地、提供多樣化的食物、保障糧食安全、維持生物多樣性、農業可持續發展性、發展在地的經濟、與消費者互動、傳達農業重要訊息等方面,都有更顯著的表現。 ------------------------------------------- 對樸門有興趣的你,歡迎把握機會,參加樸門界元老Steve Cran 在「樸門生活智慧講座」系列最後一場!!!!! 左上:大家同心協力一起,沿等高線挖出兩條溝。之後放上覆蓋,種上植被,就可以囉! 右上:透過設計,我們可以讓家戶的集約式種植,在很小的面積裡滿足全家人的蔬菜量,及多元的營養。 下排:一場大雨過後,我們可以看到在有做等高線集水溝下方的路面,幾乎沒有被沖下來的土和有機質;但還沒有做的部分,下面是一層厚厚的土壤和有機質。而這只是每年數十場雨的其中一次而已。 作者:樸谷工坊 | 梁淳禹 Parama Liang 大家有沒有在海邊玩沙的經驗呢?努力地收集一桶又一桶的沙,堆疊在一起之後,再開始把沙子捏塑成自己想做的樣子。不過如果選錯位置,往往一道浪潮打來,辛苦堆出的沙堡就塌了。 那你知道大自然要花多久的時間去堆疊出一公分的土壤嗎?依據氣候條件的不同,風化累積一公分的土壤,需要100到250年不等的時間。但如果沒有植被保護,一場大雨就可以把大自然數千年的努力,一夜之間沖走。 現在我們常常可以在路邊看到裸露無保護的土壤,在菜園裡、在水田裡、在山坡上的果園、甚至只是一片閒置的空地,社會覺得長滿草「很亂」,覺得草叢裡會藏蛇「很危險」,所以整個社會想盡辦法把草全部移除,只剩下光禿禿的裸露土壤,太陽一曬就又乾又熱、大風一吹就滿天塵土、暴雨一下就濁流四溢。 除此之外,裸露的表土會長出藍綠藻,是小黑蚊幼蟲的最佳棲地,所以表土裸露越多的地區,小黑蚊也就越多哦! 我們家旁邊的國小沒有圍牆,而是在正門口兩邊疊出了土坡,種上一列大葉桃花心木。因為草被清理得很乾淨,加上人們習慣在上頭走動,並把落葉收集起來帶回家當堆肥資材,所以上頭沒有草,也沒有落葉,很常見到沒有覆蓋的土壤直接露在外頭。 所以只要一下雨,就看到路邊了一層厚厚的腐植質土壤,都是從土坡上沖下來的。經年累月下來,桃花心木除了原本的板根,也開始看到一些更下層的根部高出地表,連帶著樹木的健康狀況也受到影響,又因為大葉桃花心木是淺根作物,所以若露出地表的根部過多,抓地力不足,在颱風期間遇風傾倒的風險也連帶增加了。 經過了上次可食地景小花園的合作,我提出再繼續用香蕉莖,來為邊坡做等高線集水溝的改造工程,不但可以讓水留在邊坡的土壤裡,改善土坡植物的生長狀況,也可以讓土壤跟有機質留在集水溝中,成為我們種菜的養分!同時若有餘力,也可以用香蕉莖圍住桃花心木的滴水線,讓落葉能留在滴水線內,成為保護土壤的一層被子,隨著時間過去,還能分解成護根的有機質。 另一方面我也在自家門前的草地先割下了一大片的草放乾,這些草將會成為等高線集水溝還未長出綠色植被時的覆蓋物,保護剛被翻開的土壤,裡頭的微生物與有機質,不會被太陽和風雨傷害或帶走。 這次的工作坊我們原先還討論要跟清潔隊要一些廚餘做成的堆肥來補充種菜的養分,但是這些堆肥實在太搶手,還在熟成中就已經被預訂光了,於是我們決定緊急跟附近的有機農場討要一些他們用土肥調好的培養土備用。 活動當天,有許多畢業的校友回來幫忙, 一群國中生,正是年輕力壯,對所有事物充滿好奇的時期,也是最要以大自然為師,學習站在土地上,好好紮根的時間。因此這天的早上,我們沒花太多的時間在白板前,而是帶著大家到準備施作的邊坡,讓國中生負責帶一到兩個小學生,每一組有自己負責的工作:一組去收集乾草並帶回來準備覆蓋、一組鋸竹子用來固定香蕉莖,一組負責把邊坡挖成兩階梯田成為等高線集水溝。 因為是帶著年紀比自己小的孩子做,所以國中的哥哥姐姐們都非常認真,除了工作之外,還一邊教年紀小的孩子怎麼做比較省力和安全,一起算要多少根竹子才夠用,或是一起在校園裡搜尋哪裡有樹枝,用來增加地面的起伏,幫忙抓住落葉和土壤。等香蕉莖、竹子、樹枝、乾草都到位了,剩下來的事情就簡單啦:大家一起幫忙扶住香蕉莖,再用竹子釘在邊邊固定不要讓他滑動,然後在做好的兩階小梯田上放上樹枝和乾草,就完工了! 我們這次還準備了一些好生長的地瓜葉、左手香等適合扦插的作物,要種的時候只需要把草撥開一個小洞,把莖插入土壤中,再把土和草都蓋回來,然後澆水就好了。這些地瓜葉會成為我們活的覆蓋物,而且還能拿來餵飽我們的肚子! 把校園內閒置的空地拿來做成可食地景,有非常多的好處。一方面我們可以減少除草的工作,同時可以讓老師和學生一起在菜園裡工作,花多一些時間待在戶外,碰碰土、和植物說說話,對心情跟健康都有很大的幫助!最近有許多的研究都在討論過於乾淨的環境,反而讓我們更容易有過敏體質,而適時地在戶外接觸土地,對於我們的免疫系統非常有幫助,也可以幫忙改善過敏的狀況。 另外這些種菜的可食地景,還能變成校內營養午餐的菜哦。之前我到香港大學的嘉道理農場參訪時,他們有親身實驗過,香港的一斗田 (約647.5平方公尺,差不多是台灣的200坪),每天工作一小時,就能生產12個人一整年所需要的蔬菜。這樣子換算下來,在亞熱帶氣候,平均每個人只需約54平方公尺就能夠生產自己一年需要的蔬菜。如果只是要供應周間營養午餐的話,甚至可以減少到每個人15平方公尺就足夠了呢! 想想看,一個班級裡10個人,如果有片150平方公尺大的菜園,裡面間種著各式根莖作物、葉菜、瓜果、豆類,完整地運用從地下到棚架的三度空間,就可以每天都吃到自己種的菜,那是一件多麼幸福的事啊。如果我們再把照顧不來的空間,也開放讓家長一起來輪班照顧,那麼大家就都可以吃到安全又健康的蔬菜了。 秋冬正是台灣許多葉菜類最適合生長的季節,如果大家準備好了,就可以在校園裡尋找閒置的空地,跟老師一起運用廚餘、乾草跟落葉,先做成堆肥改善土壤,再利用厚土法做出菜畦,為秋季的菜園做好準備,兩三個月後,就可以開始種植,並收成自己的菜囉! 保護珍貴的表土,除了種菜之外,對於生態、氣候變遷都有非常重大的影響。更多照顧土壤的技巧,在我們6/26的輕量化線上課程都會介紹,歡迎大家一起報名來上課哦! 原文刊登於『地球公民365』雜誌 夏天:茄科、葫蘆科與旋花科的季節。(其實還有很多其他的菜啦,但是這三科的蔬菜真的是夏天每天都會出現的) 對新手來說,旋花科的地瓜葉是最容易扦插的植物之一哦,所以如果有機會買到帶莖的地瓜葉,不妨試試吧! 這是買回來的地瓜葉樣子,葉柄跟莖相連的地方是生長點,在這個地方會長出根與葉。 我們吃的是葉柄和葉子,有些人會把莖的纖維撕掉之後也一起拿來吃,但如果要種的話,莖的部分是拿來扦插用的。 扦插時請留至少三個生長點在土裡,三個生長點在地上,這樣子對新手會比較容易成功。 想了解更多關於都市中的種植,歡迎報名這周末的線上課程,我們會介紹多種適合種植的蔬菜,及種植方式哦! 左:葉柄跟莖相連的地方是生長點,在這個地方會長出根與葉。

中:從買回來的一把地瓜葉開始,扦插繁衍出一整箱的地瓜葉! 右:把葉子摘下來之後,莖繼續扦插回去,就有一直更新的地瓜葉可以吃囉~ 這次的母親節對於我是很特別,沒有特別慶祝母親節,但感覺是跟大地母親、和心非常敞開的學生們,一起和大地母親的合一。 這週末先帶著大家認識土壤,慢慢地知道了台灣表土流失的情況,全球土壤營養衰退和因此即將面臨的糧食危機,並且去了解自己身邊的土壤組成 vs. 該種植的方式和作物。 以及實際操作 #家庭廚餘堆肥 的製作、 #熱堆肥 。 也讓學生們將第一次上課時畫好的家園圖帶來,從冥想之中,帶他們進入自己的家園,#找到那張在大樹旁邊安在自己的椅子(土元素),並且將 #家園圖 做四方的定位。 更從 #九大封印風水 一書的知識中,帶著大家去體會人體五行和七脈輪的感覺和力量,以及真的實際去土地上探索、整合土地與自己的關係。 最後在 #創造者與萬物的合一火典 之中,感動著與創造者和萬物、每個人的合一,更透過火典去知曉了,自己和萬物合一之後,能找回更多的安定、力量、進入生命的喜悅之流。 感動於學生的敞開,感謝他們願意整理內在力量,更有機會去實現祖傳家園的夢想。 感謝於自己一路的嘗試,看見了自己在靈性訓練中的所學,能陪伴自然生活的入門者,找回一股純粹的相信,相信著~ 我們都深深的被神、被自然愛著。 #我真的很愛我們的課程 #真心推薦 樸谷工坊 祖傳家園PDC|台東鹿野 2022, 11月開班 ~2023, 10月,每個月上一個週末也適合上班族 一整年的分享與練習,陪你一路整合自己的力量,找回生產食物、永續健康、社群一起建立家園的力量。 報名連結:https://forms.gle/k33rZMFZaUghn1hy9 左:大家一起準備材料,分工合作! 右:做好的可食地景花園,混合好的土壤上有足量的覆蓋物,再種下小苗。 作者:樸谷工坊 梁淳禹 / Parama Liang

在台東,我們住在一間國小旁邊。 這是一間以蝴蝶為圖騰的國小,有著廣大美麗的校園,教室後方是一大片的樹林與草坪,流水蜿蜒其中,前方有個蓮花池,後方接著一片生態池,長著一篷篷的水蠟燭、輪傘草,以及滿滿的粉綠狐尾藻。 搬到台東之後,學校的老師曾找我一起討論,該怎麼把逐漸沼澤化的生態池清理,將淤泥挖出來,重新恢復原先生態池的樣貌。後來我們在校園中散步的過程裡,又看到了種著印度紫檀的小花園,土壤因為大量的踩踏變得硬結,花園的的空間則長滿了草,沒有在生產食物。把這兩個狀況結合在一起,我靈機一動:「不如就用淤泥來做一個可食地景小花園吧!」 這個計畫很快就得到校長的同意,我們向社區宣布這個消息,在做小花園改造的當天,晴空萬里,老師、學生、家長、社區居民、還有一些對可食地景有興趣的學員特地從台東市過來。另外還有許多社區的夥伴載著自己的工具來,說:「今天我有其他的事不能來幫忙,但這些工具可以先借大家使用。」所以我們現場十多個人力,幾乎每個人都有一把趁手的工具可以用。 一開始跟大家簡單介紹這個花園做完後會長成什麼樣子,我們就分成三組開始工作了:一組去清運水草和淤泥,一組去收集落葉、乾草等可拿來當成覆蓋物的資材,最後一組則幫忙整地,以及處理要拿來圍出花園形狀的香蕉莖。 首先把生態池中滿滿的粉綠狐尾藻挖出來:這些看起來蓬蓬毛毛的植物,嫩嫩綠綠的,像極了狐狸的尾巴,是很美的景觀植物,在台灣最早是引進做為水族箱的擺設造景,但後來被隨意棄置,順著溝圳流入農田。沒有天敵的粉綠狐尾藻,像布袋蓮一樣,成為嚴重的農田外來種問題。在清除的時候,只要有像指節一樣小小一段沒有從土裡摸出來,或是拉的時候不小心用力過了頭讓根斷在土裡,只要半年的時間,他們就會重新長滿整片農田。 還記得在宜蘭接手水田的時候,光是清理粉綠狐尾藻就清了三天,而且後續只要看到一小段新的狐狸尾巴冒出頭來,就要順著摸進泥裡,務必要清理乾淨。因為印象很深刻,有片田的狐尾藻長得非常旺盛,滿滿的看不到其他生物,我們經過的時候都笑稱這是粉綠狐尾藻保護區。 後來在台北客家社大開課時,他們場地裡的生態池也被粉綠狐尾藻入侵了,所以那一堂課我也邀請學員們,共同把狐尾藻清理出來,成為我們堆肥的材料。大家是否還記得樸門的原則:把問題視為解決方法呢?透過觀察,我們知道粉綠狐尾藻是水生植物,而且吸收養分的效率很好,所以才能長得那麼快速。因此,如果我們把他們收集起來,做成堆肥,只要一、兩周不下雨,狐尾藻就會全株死掉,這些養分就會重新被釋放出來,讓我們的菜可以長得更好哦! 清理完粉綠狐尾藻,接著我們把水蠟燭、輪傘草也割下來,切成小段,準備當成最上層的覆蓋物。 然後我們將池底的泥挖起來,讓生態池重新恢復原本的深度,讓池水可以重新流動。挖起來的淤泥則跟沙子、學校四處收集來的腐植質,以及窯燒批薩剩下的草木灰層層堆疊,然後大家輪流上去快樂地踩踏、跳舞、讓所有的材料能充分混合在一起,成為我們栽種作物的土壤。 我們還跟鄰近採收完的香蕉園收來了許多被鋸倒的香蕉莖,用竹子把香蕉莖固定住,讓這些香蕉莖來幫我們固定菜園的形狀。因為香蕉莖夠高,所以能很好地擋住土壤不流失,而且在菜長大的過程中,香蕉莖也很快地腐爛,成為新的腐植質,補充土壤的有機質。 台東地處熱帶,非常適合蕉科生長,所以是香蕉、芭蕉、山蕉的主要產地之一,一年四季都可以看到路邊有人在採收香蕉,但採收後的香蕉莖往往就是直接砍倒,放在走道上任其腐爛,甚至露天焚燒。在知道這個情形之後,我就一直在思考可以怎麼利用這些香蕉莖 - 大家眼中的農業廢棄物。嘗試過用香蕉莖挖洞做成育苗盆,也試著把香蕉鋸成不同的長短,排列成香草螺旋花園,效果都很好。這次我們則是要用這些香蕉莖,來排出未來要種植的菜園。 在所有的材料都到位之後,我們就先用香蕉莖排出菜園的範圍,在菜園的最下層舖上粉綠狐尾藻,期待他們在腐爛之後可以補充土壤內的有機質;接著把混合好的土壤放進菜園中,壓在狐尾藻的上方,再利用剪成小段的水蠟燭、輪傘草當成覆蓋物,蓋住所有的土壤不裸露之後,再把我們準備好的各式小苗種下去。 因為我們只有一個早上的時間,所以完成整個花園之後,大家都累瘋了,因此校長叫了一些炒飯,讓大家可以一邊用午餐,一邊聽我講解這次可食地景小花園的製作原理。我們這次用的技術是厚土法,利用落葉、枯枝、土壤、乾草、甚至是狗大便、廚餘等,一層一層堆疊起來,最後覆上土壤及覆蓋物,再進行種植,非常適合資材很多的各級學校用來進行可食地景的改造。 三個月後,我再到學校,當初還冒出頭的粉綠狐尾藻已經全部變成堆肥了;在工作坊時種下的秋葵都已結實壘壘,每一根都比我的食指還要長;芳香萬壽菊、洛神、茄子、檸檬馬鞭草、左手香,全部都長得很有朝氣、非常健康;香蕉莖已經開始分解,變成堆肥增加土壤的有機質,而且還有新的香蕉從當初的香蕉莖上長出來,看來明年可以有新的香蕉在這裡繁衍了;印度紫檀有了新的小夥伴們的陪伴,葉子開得更茂盛,感覺更開心了。 在很久以前,校園裡的樹其實都是像龍眼、楊桃、楊梅、蓮霧、芒果、南美假櫻桃、仙桃、麵包樹等的果樹,小朋友們可以順應著季節,直接在校園裡補充身體所需要維生素和其他養分。曾幾何時,這些果樹被移出校園,取而代之的是一些景觀植物 - 好看,但不能吃。如果我們能夠在校園裡把這些果樹、甚至是營養午餐會用到的蔬菜們種回來,一來可以保障大家吃的安全和營養;二來可以在學校經歷過食物生長的過程,這比坐在教室裡上一整天的生物課還要印象深刻;而且還能把學校本來視為麻煩的這些廢棄物,像是廚餘、落葉、雜草,重新利用,變成生產食物用的養分;更重要的是,如果可以走出教室上戶外課,好動的小朋友們一定非常開心吧! 所以,讓我們一起來說服老師,用菜菜們佔領不能吃的草坪吧! 原文刊登於『地球公民365』雜誌 如果大家對於都市中的種植有興趣,我們在5/15有一場線上課程,會介紹包括屋頂、陽台、社區改造等多項種植的技巧,搭配豐富的圖例與故事,歡迎大家來報名參加! 報名連結https://www.surveycake.com/s/4zBZZ 作者:樸谷工坊 梁淳禹 / Parama 樸門有三個核心倫理:照顧地球、照顧人類與分享多餘。照顧地球及照顧人類很好理解,我們今天來聊聊分享多餘這個概念。 一般人看到分享多餘,通常會聯想到的是自己用不到的東西就分給別人用,例如已經用不到的文具、穿不到的衣服,都可以再捐出去給其他有需要的人使用。或是更進一步,我們也可以找許多個朋友,大家一起把用不到的東西拿出來,看看彼此是否有別人需要的東西,就可以直接做交換。現在這種「免費商店」的概念,已經越來越普及了。 更進一步的延伸,分享多餘其實是指我們與共同生活在地球上的所有生物們分享多餘。因為所有的產品,都是某個生物的生命,或是棲息地,所以如果我們毫無節制地拿取大量的資源來生產新的產品,就會有許多的動物無家可歸,許多的植物必須貢獻他們的生命。 所以,如果我們能夠只取自己所需要的東西,減少購買,進而減少生產的話,讓其他的生物可以繼續活在他們的家。透過這個方式,我們與其他的生物一起分享這個世界的美好,這就是分享多餘的精神。 |

關於作者Parama & Ellejana 的文字分享。 文章時序

June 2022

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed