|

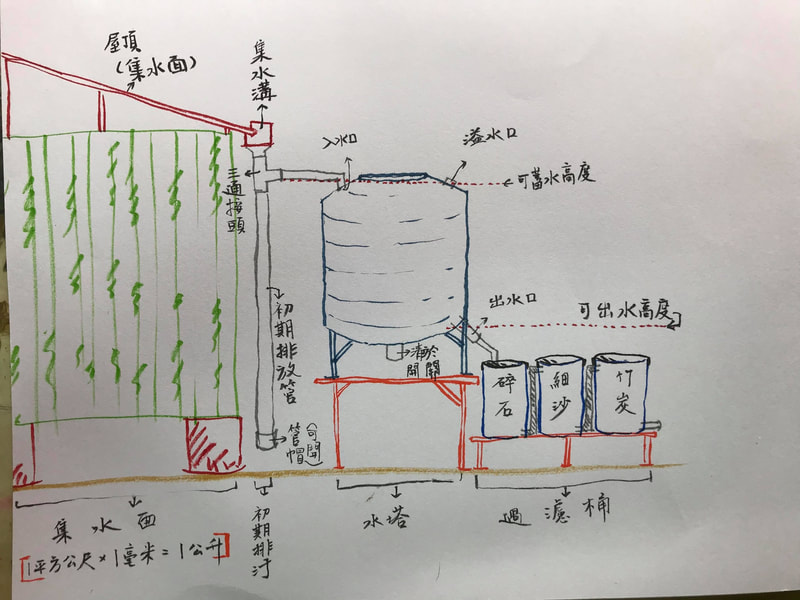

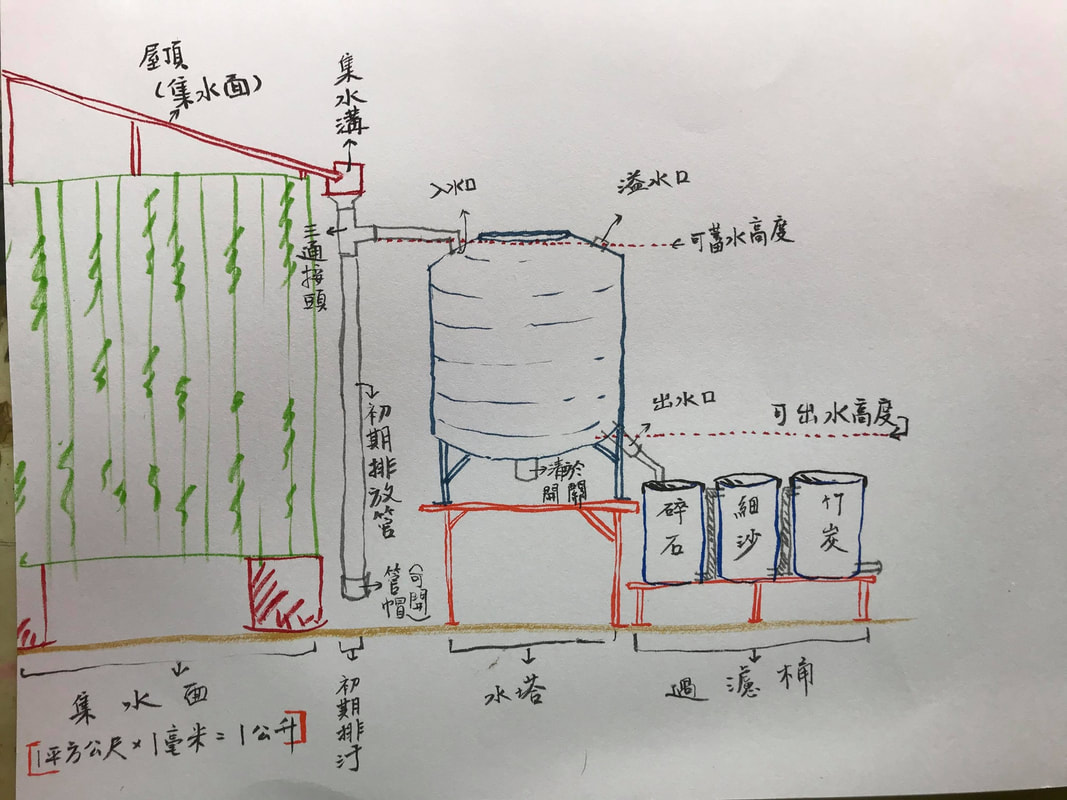

文:Parama 梅雨過後,台東的降雨量慢慢減少了,把水塔的水用光之後,剛好可以開始安裝濾水系統。 在樸谷基地的是利用貨櫃屋屋頂搜集的雨水,經過初期排放裝置把部分的髒水排放掉,然後有兩個出口:一個是無過濾的直接供給菜園用的灌溉用水,另一個是會經過過濾系統的飲用水。 裝好之後試喝的味道清甜,而雨水的溶氧量和含氮量都是比較高的,也沒有很多的氯,對人體是相對健康的飲用水。 這套系統是在泰國清邁 Pun Pun農場學到的,Pun Pun 透過這套系統每天供應超過 100人 需要的飲用水量。 雨水過濾系統的解說如下: 『小石頭』負責攔截大的懸浮物、『細沙』濾掉微小的雜質及部分離子態的金屬、『竹炭』吸附剩下的有機質,只要這三道過濾就能達到安全的飲用水準。 當然,就跟所有的濾水器一樣,這樣子的過濾系統還是需要更換濾材的。如果是天天使用,在 Pun Pun 的過濾桶因為很大,5年更換一次就可以了,我們的濾水桶因為體積較小,大概是2年就需要更換囉。 照片中有更多細節與設計圖,想學習更多,歡迎參考年底11月開始的 台東班祖傳家園PDC 開課資訊!

0 Comments

左:馬桶不是只有陶瓷一種材質的,在菲律賓的堆肥廁所,因地制宜,利用當地的泥土混一些水泥後,用土做成馬桶。形狀則是上窄下寬的圓筒形,這個形狀是考量猛烈的拉肚子,也不會讓大便噴得馬桶到處都是。 右:在樸谷宜蘭基地時期的馬桶,有朋友參考德國的乾溼分離馬桶缸後,幫我們燒了一個陶的馬桶缸,上面還有可愛的小金魚圖案。 作者:樸谷工坊 梁淳禹 某一天,我們家的馬桶裡,有一隻蟋蟀在唱歌。 牠不會游泳,所以不是在沖水馬桶裡唱歌,而是在我們家的堆肥馬桶裡,一直大叫著想要出來。 這隻蟋蟀是怎麼到我們家的馬桶裡的呢?這故事說來有點長,得從我們還住在宜蘭的時候說起。 當我們剛從台北搬到宜蘭的時候,E已經懷孕了,但準備入住的老房子,馬桶在一個高起的台階上,所以她得挺著肚子上廁所,很不方便。於是開始收集舊棧板,跟朋友一起努力拆解棧板,挑出能用的部分釘成馬桶箱,在箱子裡放個桶子,然後去收集稻殼來覆蓋,就是一個可四處移動的堆肥馬桶了! 後來我們在居家生產的時候,這個馬桶還被移到屋內,讓E可以不用離床太遠,就能夠上廁所。在待產及坐月子的時候,非常方便呢! 後來我們搬到了新的基地,除了一間鐵皮屋之外,什麼生活設施都沒有。所以我們又自己蓋了一間堆肥廁所,並且設計了新的馬桶系統,可以更方便把堆肥的提桶取出,更棒的是有燒陶的朋友贊助了一個乾溼分離的馬桶缸,所以我可以直接把尿液排到土地裡灌溉加施肥,桶子只需要收集大便,沒有了液體造成缺氧環境後,桶子更不容易有臭味了。 最近搬到台東的租所,裡面有整理好而且高度正常的沖水馬桶,以及沒有很多蚊子的浴室跟廁所,對於要帶兩隻小寶寶的我們家來說,是一個相對輕鬆的環境!所以我們重新恢復使用沖水馬桶的習慣:把入水箱的水龍頭關掉,用接起來的洗澡水沖馬桶,並且把可以化於水中的衛生紙丟到馬桶裡。 但是用了兩個星期之後,突然有一天馬桶塞住了!怎麼沖都下不去,讓整間浴室都臭氣衝天,甚至如果門沒關好的話,臭味還會飄到廚房,就算用了通馬桶的工具也沒有改善。認真檢查管線之後,發現是先前的房客把化糞池的通氣孔給埋住了,溢水孔也堵住了,導致化糞池內的壓力過大,所以大便就下不去了。 我發誓,這輩子我再也沒有一個時刻比那個當下,更懷念一個簡單就是美的堆肥馬桶了! 所以三天後,我們家就變成兩個馬桶了!沖水馬桶只能拿來尿尿,大便及所有的衛生紙都得進入趕工出來的堆肥馬桶! 我們用收集來的稻殼、木屑及落葉來覆蓋提桶裡的大便,等提桶差不多八分滿的時候,再拿到一個大的耐酸鹼桶裡放著,定時透氣及攪拌,等最後一桶大便進到耐酸鹼桶後,再等待六到九個月,當所有的大便、木屑都變成鬆軟的黑褐色土壤狀態之後,這桶堆肥就準備好了! 所以這隻在馬桶裡唱歌的蟋蟀,就是在那天下午我收集落葉的時候,跟著落葉被我帶到桶子裡。忍耐著跟樂樂的大便相處了一下午,終於受不了了,放聲抗議。於是我便帶著桶子出門,讓牠能夠跳回草地上,重奔自由。 【肥水不落外人田】 我想應該很多人聽過「肥水不落外人田」這句諺語,但這到底是什麼意思,不曉得大家清不清楚呢?肥水指的是水肥,也就是人的尿液及糞便。古時在中國的大城市中,因為沒有化糞池,所以上廁所時都會收集在桶子當中,再交由鄰近的農夫當成肥料,補充地力使用。而農夫也會帶些自家的農產品作為回禮。因為是能補充地力的重要資源,所以大家都會選擇自己熟悉的農夫的桶子上廁所,這就是肥水不落外人田的意思。 一直到現在,中國地區還是有些農村是保持著從廁所挑糞去澆肥的習慣,讓糞便中的養分能夠透過土壤裡的微生物,重新回到大自然中的養分循環裡。然而因為糞口傳染疾病及寄生蟲的風險,現在大部分的國家已經明文禁止使用人糞作為肥料。對於傳染疾病的控制成效來說,的確得到了非常大的改善,但另一方面,這其實也打破了大自然的循環,讓我們必須要花費更多的成本去處理變成「廢棄物」的排泄物,以及重建土壤的肥力。 那有沒有什麼方法能夠讓我們安全地利用糞便當做肥料呢? 有的,如果我們能了解這些致病菌及寄生蟲的習性,就能夠最大幅度地減少疾病傳染的風險。 【讓糞便重回自然的循環】 第一個解法是時間,這些致病菌及寄生蟲都是要在宿主身上才能繁衍。所以如果我們能避免他們接觸到宿主(通常是人),那麼過一段時間之後他們會因為缺乏營養而死亡,通常這段時間是三個月,不過時間拉得越長,就越安全。所以平常我自己在做的時候,會放至少半年以上再使用。 第二個解法是溫度,因為致病菌及寄生蟲都還是生物,所以我們可以透過高溫來殺死他們。這裡的高溫是相對於體溫而言,所以只要溫度在攝氏50度以上,持續一天的時間,就能夠殺死這些致病源。 第三個解法是透過其他生物來把他們吃掉,因為這些致病菌跟寄生蟲都有針對性,所以對於非人類的生物而言,他們就不再是致病源,而是食物來源了。古代的中國、日本及韓國都有一個有趣的廁所設計叫豬廁,基本上就是把廁所蓋在豬舍旁邊或是上方,然後大便出來直接讓豬吃掉,並且在豬舍裡放入麥稈或稻草,混合豬糞之後,就成為很好的堆肥了。一些漁家甚至會做兩層保險,豬廁的下方是魚池,所以豬糞再成為魚的食物,最後人吃魚,這樣子絕大部分的致病菌跟寄生蟲就被豬跟魚的消化道給殺死了,還省下了不少飼料錢呢! 但其實豬跟人是有許多共通疾病的,所以透過豬廁養出來的豬,有很大風險會有寄生蟲在豬肉裡面,這樣子人吃下去之後,仍然會致病。因此最適合的生物其實不是豬,而是一些跟人的演化上沒那麼靠近的生物,例如蚯蚓。 在峇里島,有許多的飯店,他們的化糞池裡都養了許多的蚯蚓,這些蚯蚓以人糞為食,把裡面的致病菌跟寄生蟲都轉化成蚓糞,我們再拿蚓糞來使用,就非常安全了! 第四個解法,則是要選擇使用對象。如果心裡還是有疑慮的話,那麼在使用人糞做成的堆肥時,盡量以觀賞用植物及果樹為主,避免放在食用部位會與土壤直接接觸的作物,例如根莖類作物和葉菜類,這樣一來,我們就不用擔心吃下去的食物,會傳染疾病囉。 【其他種類的堆肥廁所】 今天我們介紹的堆肥廁所是靠好氧菌幫忙分解的堆肥廁所,除了我們家使用的有密閉儲糞槽形式之外,還有一種是開放式的儲糞空間,這時候就要注意遠離生活使用水源,以免污染了水源,反而讓疾病傳染開來。 另外還有一類是厭氧菌分解的堆肥廁所,這種廁所的儲糞槽是完全密閉,裡面幾乎沒有氧氣,大便透過厭氧菌分解之後,變成沼氣,可用來煮飯或發電,在許多國家其實都有利用大便產生的沼氣來煮飯的技巧哦。 【堆肥廁所使用注意事項】 因為堆肥廁所是透過大量微生物幫忙分解,所以如果在服用抗生素的人,最好不要在堆肥廁所大便,以免殘餘的抗生素把我們廁所裡的微生物都殺死,那大便就沒有微生物幫忙分解了! 另外,如果是希望能把大便當成堆肥使用的話,要避免塑膠進入堆肥廁所中,以免塑膠釋放的環境荷爾蒙,會透過堆肥影響到我們的作物。而許多的西蘗,其實都會有多餘的劑量隨著大便排出,所以如果不想要這些化學物質進入菜園的話,在服藥期間,最好也不要使用堆肥廁所哦。 原文刊登於『地球公民365』雜誌 左:當我們剛搬到宜蘭,廚房尚未建置好的時候,我們就在角落搭了一個火箭爐,三餐都得靠它來完成。 右:在生態村生一次火,都需要充分利用。所以我們同時用來取暖、加熱早餐跟烘寶寶用的尿布。 樸門小盒子:

今天要介紹的樸門設計原則是『儲存並使用再生能源與資源』:這是一個我個人非常喜歡的樸門設計原則,當我們用不同的角度去觀察,就可以發現身邊有許多天然的能源和資源,像是太陽的光和熱能用來照明和加熱,或是雨水能被儲存下來當成生活用水。 又像是昨天討論的主題,就是用每一年都能夠重新生長的樹枝,當成我們烹煮食物的能源,所謂開門七件事,柴米油鹽醬醋茶,柴的重要性是第一位,這可是老祖宗就知道的智慧啊! 關於碳排放的計算,有人會擔心燒柴會製造的碳排放,是否會大於用電的碳排放。 基本上這需要依情況而定,像生態村的薪柴,通常是復育造林,然後有計畫地為了整體林相健康而疏伐的木頭。 而我們自家的薪柴,來源有三:鄉公所修剪下來的樹枝,果樹修剪下來的樹枝,以及基地上的先鋒樹種 (銀合歡、血桐、構樹)。所以整體造林的碳封存是遠大於碳排放的。 再來是空氣汙染的考量,基本上這就是為什麼會設計火箭爐的原因:希望能提高燃燒效率,減少不完全燃燒所造成的上呼吸道問題。所有的黑煙都來自於燃燒不完全,因此我們持續改進煙道設計,提高燃燒效率,甚至利用木氣爐的二次燃燒,盡可能減少煙的產生哦! 人生第一次劈柴,大概劈個五分鐘就會滿身大汗了,能把大木頭劈開的斧頭,真不是普通地重啊! 批薩窯也是運用柴火來料理食物的適切科技,加熱一次就可以烤非常多東西哦! 作者:樸谷工坊 梁淳禹 / Parama 你有劈過柴嗎? 真的自己親手劈柴,才發現要把木頭劈成粗細差不多的柴薪,真不是件容易的事!首先要把樹皮剝掉,不然鋸斷的時候會一直卡到樹皮;再來鋸面要平整,否則連站都站不穩;最後在下斧的時候,要平心靜氣,心無旁鶩地看準要劈開的點,一鼓作氣地劈開!若非如此,常常會揮斧落空。 我們在法國拜訪波利諾貝生態村的時候,已經是十一月中的事情了,每到入夜氣溫都會下探零度以下,而波利諾貝是個沒有電的生態村,因此如果不生把火,晚上會冷得連入睡都很困難。所以每天的下午我都要花一個多小時劈柴,一開始因為不熟悉,所以光是鋸斷木頭就讓我累得滿頭大汗,忙了老半天也只有十來根柴,只敢在入睡前才生火,以免冷得睡不著。後來熟練了,能準備的柴多了,晚上終於能維持一直都有火能取暖。 在波利諾貝,大家之所以不用電,是為了要確保能源自主權,也是為了要對自己使用的能源負責。因為煮飯、洗澡、取暖的柴薪都是自己辛苦準備的,所以沒有人會浪費能源,大家都會想辦法把能源做最有效率的利用。也因為能源自主,所以你要把你的柴用在什麼地方都可以,就算你想少劈點柴,所以一個星期不洗澡,其他人也不會過問,你百分之百有分配能源的自由! 在台灣,家家戶戶都用電。那我們日常生活中的電是怎麼來的呢? 現在台灣有82%的電力來自火力發電,分別是燒媒、燒油跟燒天然氣,可是火力發電會造成大量的二氧化碳等溫室氣體排放,對於全球暖化造成負面的影響。另外就是燃煤發電時所排放的廢氣,裡面有許多未燃燒完全的微粒會造成空氣污染,像台中火力發電廠所排放的PM2.5,就佔了台中固定空氣污染源中的46%,是造成中部地區空氣污染的主要原因。 另外有8%是核能發電,這部分排放的空氣污染氣體少很多,可是發電後的核廢料會持續釋放輻射,對周邊的生物健康有所危害,因為現在我們還找不到怎麼安全處理核廢料的方法,所以核能發電的比例現正逐年在減少。 剩下的是再生能源發電,像是水力發電、太陽能發電和風力發電,這些發電方式都是一次把發電機蓋好,再來就靠大自然給的天然能源轉換成電力。為了對抗全球暖化,目前全球都在想辦法提高再生能源發電的比例,台灣的再生能源發電比例,也是每一年都在增加。 為了要過更舒適的生活、要生產更多的產品,或是更直白地說:為了讓經濟持續成長,所以我們使用的電量,每一年都在增加;我們的發電量,也每一年都在增加:於是我們燒更多的石化燃料,生產超過我們需的電量,再把電用各種方式運輸、儲存起來。但是每次的傳輸、儲存都需要耗損一部分的電,在2016年,光是電力傳輸的耗損就將近4%,等於全台核電廠總發電量的二分之一。換算成用電量,大概是100億度,可以供250萬個小家庭,用電一整年呢! *註:台灣小家庭平均每個月用電,330度以下的家庭佔了67%,因此一年大概用電是4000度。 所以我更認真地去思考生活中使用的能源,在不會讓自己累得半死的前提下,我會盡可能地節約能源。像是在宜蘭生活的時候,我們每天要洗澡都得自己準備柴火燒熱水,可是宜蘭潮溼的氣候讓我們的柴總是潤著水氣,所以每次一生火就會冒出一大堆的煙,感覺自己都要變成臘肉了。但儘管如此,我還是很享受能夠每天有一小段可以練習生火的時間,那些煙,就當作是在點蚊香吧! 在歐洲進行生態村旅行時,我們生火常常是一次滿足多種需求:取暖是最基本的需求;火爐還可以加熱食物,我們在早餐的火會同時烤麵包及燒水泡茶;另外,因為我們是用布尿布,所以在溼冷的天氣裡,我們也會利用火爐來把尿布烘乾,以免寶寶要用的時候沒有乾尿布,那就糗大了! 回台灣之後,在建造基地的生活系統時,我們也認真地規畫能源的使用。洗澡用的是柴燒熱水器,加熱到70度左右,就能自己調整洗澡水的熱度,不會忽冷忽熱。我們還在不鏽鋼筒的外壁加了一層土,延長保溫的效果;煮飯則是從火箭爐進化到跟朋友一起手捏的雙口土灶,燒一樣的柴,可以同時有大火快炒跟小火慢燉,最後煙囪還跟柴燒熱水器接在一起,讓多餘的熱能幫熱水器保溫。 自己動手用柴火烹煮食物,可以感受到食物的味道及能量跟瓦斯爐的有所不同。一把火,是樹木接受雨水的澆灌,從土裡長出來,經過日曬風吹,乾燥之後,才把一生儲存的能量,都化為火焰釋放出來。所以看著火,就好像在聽樹木訴說這一生所看過的所有故事。我就知道有許多人,包括我自己,都很喜歡看著火發呆。這樣子有故事的火,煮出來的食物,一定也有些我們不知道的魔法,讓食物的味道變得更好吧! 每當學校要帶食農教育的活動時,我都非常推薦用火箭爐煮一頓在地食材的餐點。除了認識食物的產地、產季之外,透過共煮共食,能夠把食物跟自己的生命經驗結合起來;透過自己搭建火箭爐、收集柴火的過程,也能幫大家找回自己身體的古老記憶,讓我們回想起自己是有準備好自己生活的能力的! 每次我在帶領這個活動的時候,參加的大朋友小朋友都非常專心在搭建自己的火箭爐,也都很享受一起料理午餐的樂趣。最特別的是我在社區大學帶的一次,還有一組用鑽木取火來煮飯,有參與到的同學都體驗了一次此生難得的經驗呢! ◎原文刊登於『地球公民365』雜誌 作者:樸谷工坊 Parama

◎住宜蘭時,我們家沒有自來水。 自來水從天上來,落到高山,墜入森林,沿著小溪,流入水庫。再從水庫長程旅行,到了自來水廠後,經過了加藥、快混、膠凝、沉澱、過濾及消毒之後,就會配到不同的管線,抵達需要用水的人家門口。 為了要維持自來水的殺菌狀態,所有的自來水在出廠前都加超過需要量的氯,讓水中殘留部分的餘氯可以在旅行了近百公里之後,還能殺死自來水中的微生物。這些餘氯,也就是有些地方的自來水,打開後還能聞到消毒水味道的原因。所以家中長輩會教我,在煮自來水的時候最好能打開水壺蓋子多煮一會兒,讓這些餘氯能夠離開水裡,喝了才不會讓健康出問題。 ◎自來水之外的選擇 除了自來水之外,還有什麼水是可以拿來喝的呢? 我們家的答案是雨水!下過雨後,把雨水收集起來,經過沙石與竹炭的層層過濾,不用煮開就很甜,煮過的冷開水連螞蟻都搶著要喝。 因為我們家沒有自來水,所以飲用水就是竹炭過濾好的雨水,生活用水則是過濾後的雨水加上基地原先打的一口地下水井做為補充水源。每到下雨天,我們就開心地燒熱水、痛快地洗澡,因為這是老天爺賜給我們免費的洗澡水啊! 幾年前我還在帶領國際志工時,曾經到過柬埔案的一些村落從事服務工作,村民們也是在雨季時收集雨水,留到乾季時使用。但因為儲水容器密封性不佳,所以往往兩三個月後雨水就開始變質,但乾季還有大半年,也只能咬著牙用下去。甚至到了乾季尾聲卻遲遲等不到雨來時,所有的水都要拿來喝,就連洗澡水都得要省起來了。 除了雨水之外,河水、湖水、井水、山泉水等地表水水,只要有妥善的過濾並煮沸,其實都是很好的飲用水來源哦。 記得在孟加拉服務時,因為這個國家地勢低窪,河川湖泊眾多,地下水也很豐富。在河邊常常會看到婦女洗澡時,頭頂著一個錫做的大水瓶,下水前先在河邊挖一個坑,把水瓶放在旁邊。洗好後,河水也被沙子層層過濾,她們就用水瓶把水坑中的河水裝回家,煮飯飲用都靠這一瓶。 ◎水太多了怎麼辦? 住在宜蘭,水源特別豐沛,我們居住地員山,更是有水的故鄉美稱,地下水特別多,而且水質很好,向下挖幾公尺就有地下水湧出,還吸引了知名的飲料商來這裡設廠。但有時候,水太多也會造成很大的麻煩! 在2016年颱風過後,我們家淹了大水 - 門前有小魚游過,門後有涓涓小溪不停的那種大水,直接讓家旁的草地變成沼澤,裡面還可以看到鱸鰻逡巡。剛開始我們很苦惱,但轉念一想,在樸門裡面有個設計原則:「將問題視為解決方法」,所以我們決定發掘這些水的優點,我開始在後門的小溪洗衣服,Ramjini則是一起床就想去後門,玩水玩得自己全身溼透。所以原本因為太多水而造成的問題,搖身一變,成為全家人每天早上的快樂時光了。 兩個月後,淹水終於退了,我反而有點懷念能直接開門就有免費的水可以洗衣服的日子。 ◎糟糕,水不夠用了! 水太多是個問題,但水太少也是個問題。台灣的平均年降雨量約2500公釐,但因為降雨分配不均,常常是幾場大雨把雨下完,而新生島嶼上的山勢高峻陡峭,往往雨下了就直接沖入大海,所以台灣的每人平均可用水量,只有國際平均的六分之一而已,按世界標準,台灣是世界排第18名的缺水國。就連在沙漠裡的沙烏地阿拉伯,每人平均可用水量都是台灣的四倍呢。 大家有沒有停水的經驗呢?每當時令進入夏天,也就宣告宜蘭的枯水季來臨了!我們就要開始斤斤計較用水量,所有的雨水都只能拿來喝,洗米跟洗菜水要接著洗碗,洗完澡的水都要接起來,再拿來洗衣服跟尿布才能倒掉。 住在缺水的國度,人們努力地想出一些留住水的方法。目前最多人使用的方法是蓋水庫,利用水庫把雨季的水大量地留下來,等到乾季時再慢慢地放出來用。但水庫雖然很方便,卻有一些問題會在蓋水庫時一併發生的。 例如水庫的位址通常是會選在山谷,因此當我們用水灌滿山谷,居住在其中的人就必須被迫離開家園,而在山谷裡的動、植物,有的會離開棲地,有的則無處可去,最後整個族群就消失了,這對於生態的衝擊是很大的!所以現在要蓋新的水庫,需要更謹慎的環境及生態影響評估,因為有些傷害一旦造成,是再也不可能回復的。 另一方面,從水庫把水運到自來水廠,再運送到每戶需要用水的人家,這些水有可能被運送了上百公里,最後到你家中。在台灣,平均每個人一天用掉的水是270公升哦。你可以想像,如果要你搬著270公升的水走上100公里,那是多麼累人的一件事啊。所以我們可以想像,這些水的運送,是非常耗能的! 要節省這些能源,以及減少蓋更多水庫對生態造成的衝擊,除了節約用水之外,還有另一個好方法,叫做「分散式集水」。也就是每個人都在自己家裡收集雨水,不一定要拿來喝,但像是沖馬桶、洗車、澆花等任務,雨水都可以很好地完成! ◎把水存起來吧! 而收集雨水的方式也很簡單,只要在屋頂接下來的排水管下方,再多裝一個轉接頭,就可以用水管把水收集到水塔裡面了。只要注意水塔不要透光,才不會讓藻類增生;所有開口用紗網封好,以免蚊蟲孳生;放在陰涼的地方,保持低溫,最後在水塔裡放一小塊石灰岩、或是舖一層洗乾淨的蚵殼來中和酸雨,這些雨水的水質可以維持兩到三個月都還很好哦。 Ⓞ原文刋於『地球公民365』雜誌,轉載請附作者及出處。

樸谷在宜蘭的時候,我們做了一個 #乾溼分離的堆肥馬桶。 那時因為剛從生態村參訪回國,所以對於能夠乾溼分離的馬桶覺得很喜歡,可是台灣找不到這樣子的馬桶缸,我們也不太可能從德國搬一個回來,因此就請擅長陶藝的朋友幫我們燒了一個。 後來因為搬家,不知道何時才能用到,就把整個馬桶送給有需要的朋友了。 現在樸谷基地中,我們蓋了新的堆肥廁所,我們立刻想到了「陶來福陶藝工作室」,量了尺寸,請她再幫我們燒兩個美美的馬桶缸。而且這次我們做了一些設計的改良:先是加深了前半部的尿盆深度,讓尿液更不容易濺出來;然後加大了後方的洞口,讓大號不容易沾到馬桶缸上;整體的設計也更輕巧,而且完全客製化。 這個馬桶缸之後的配置,會放在桶子與座墊中間,下方有個能接水管的導尿管,可以直接將尿液透過水管排到土裡,而提桶中的糞便經過覆蓋,溼度降低,保持好氧環境,就更不會有味道了。 整個提桶在八分滿的時候,就可以集中到大的耐酸鹼桶中,等三個月滅菌,再倒出來堆肥三個月熟成,就成為很棒的堆肥了,種花或種樹都很好用哦! 經過了一年半的努力,我們基地終於有第三種水的來源了! 在樸門中有個關於多元性的重要原則:每個重要的功能,要有多種不同的來源。所以我們會攝取不同的食物來補充身體需要的營養,我們會運用不同的能源來協助我們的生活,而我們的水,最好也有多個備援系統。 從多雨的宜蘭搬到雨量只有三分之一的台東,最不習慣的就是要讓身體適應,從一個水太多的環境,轉換到一個水變少的環境。而對我們影響最大的就是飲用水了,因為在宜蘭習慣喝過濾雨水的我們,重新喝到自來水,只覺得這真是平淡無味啊! 另一個被影響的是種植,在最早的時候,我們在基地的種植只能仰賴雨水,這在台東不是件容易的事,因此我們的短期作物長得不是很好。 後來我們想辦法增加了屋頂,所以能將雨水收集到水塔中,讓我們在好天氣時一樣有水能用。儲存下來的雨水,是我們的第二種水源,我們甚至靠著這些雨水完成了基地的第一期建設呢! 而在跟公所和自來水公司,以及三位不同的水電師傅來回地溝通、公文往返一年半之後,我們總算申請到自來水了!所以當雨水不夠時,自來水就會是我們的第三種水源! 接下來還是會持續地收集更多的雨水,並且將雨水過濾,當成我們主要的飲用水來源。但申請好自來水,可以讓我們更無後顧之憂地進行我們的建設與種植計畫,這是讓我們萬分感激的! 你的生活中,有幾種水的來源呢?當都市供水系統停水時,你可以從哪裡取得生活必須的用水呢?從我們生活日常切入,去觀察與思考,就是進入樸門領域的第一步哦! _____ 近期開課資訊 ❶ 祖傳家園PDC在壯圍:第二屆祖傳家園PDC 在 #宜蘭壯圍,明年三月中開始,一路上到後年二月底,樸門理論結合 #能量風水,讓你從內到外打造出你的家園,我們會從 #鳴響雪松 一系列書中內容,選出各種的意念練習,讓 #阿納絲塔夏 帶領我們,去接近自然。 細節可看 https://reurl.cc/RbKGyx 報名請至 https://reurl.cc/jgbkLm ❷ 樸門生活智慧線上講堂:2021年12月到2022年五月,樸谷 與 Steve 規畫了七場講座,每一場講座循序漸進地分享不同面向的樸門生活智慧,同時也會針對人們的提問給出建議或具體的做法。 1月場 steve將教大家如何在生活當中,我們可以如何與高我連結,並將身心靈進一步整合,才能以更穩固的自己,紮根在地球上。 活動細節 https://reurl.cc/xO0gzz 報名表單 https://reurl.cc/MbdZYK |

關於作者Parama & Ellejana 的文字分享。 文章時序

June 2022

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed